书本信息

张寅 著

上海:复旦大学出版社

2020年9月第1版

ISBN:978-7-309-15039-1/F.2695

作者简介

张寅,男,1986年3月生于重庆,2015年于复旦大学取得哲学博士学位,现为复旦大学哲学学院讲师。主要研究领域为马克思、马克思主义和当代激进思想,以及斯宾诺莎、康德、黑格尔等哲学家。近期关注的重点是马克思的意识形态批判。在《哲学研究》等刊物上发表论文多篇。

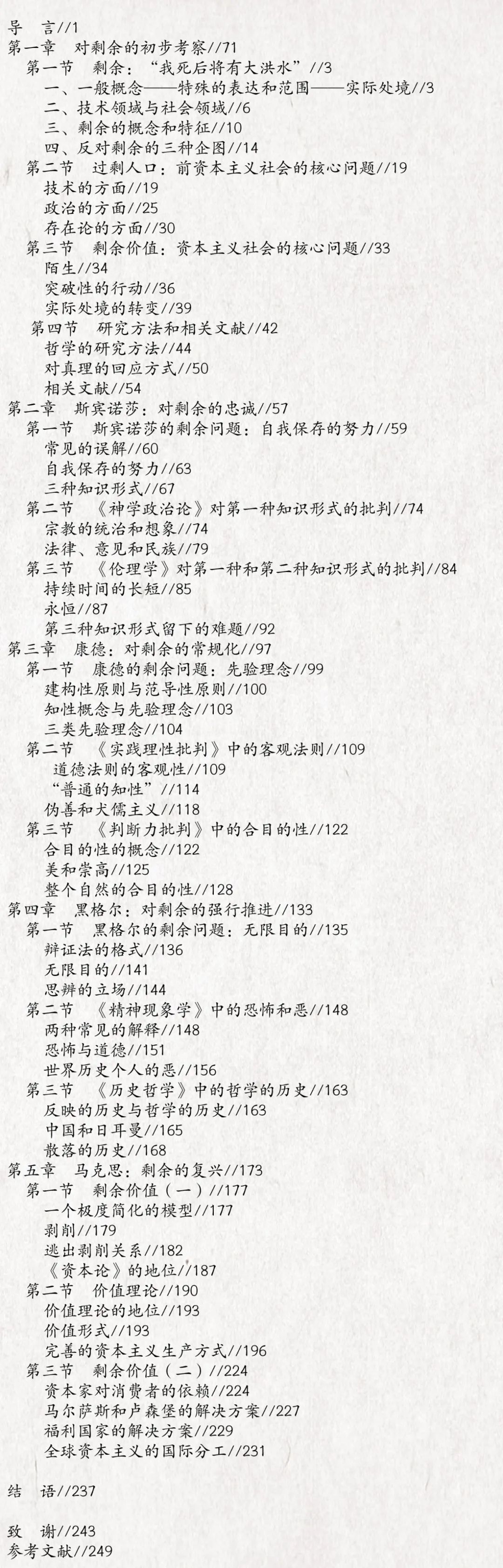

目录

导言

“剩余”一词在当代激进思想中频频出现。在英语文献中,它一般对应于“surplus”或“excess”。它如果据说可以被撇在一边、不用关注,就叫作“例外(exception)”,而如果据说本应消失,就叫作“残留(residue, remnant, remainder)”,比如各种边缘化的、仿佛微不足道的群体和他们的文化、运动等等;青年马克思所说的“一个并非市民社会阶级的市民社会阶级”也是如此。作为词缀出现时,它看起来更加简单:马克思所说的“剩余价值(Mehrwert)”的前缀“mehr”仿佛只是“更多”的意思,“过剩人口(Übervölkerung)”和“生产过剩(Überproduktion)”的前缀“über”则表示“过度”。这一切似乎并不复杂。或许正因为如此,这个概念极少得到专门的考察,激进思想家在运用上述说法时一般也不会做多少解释。这篇导言试图说明,这个词的常见用法还不足以用来批判资本主义生产方式。

我可以简单地说明一下为什么剩余的概念是激进的,或者说是与社会统治相敌对的。与剩余相对的观念可以说有两个,即适度和缺乏,两者当然是相互关联的。单纯强调适度(折中、恰当、平常等等)是统治阶级意识形态的拿手好戏,也是思想衰弱的明证。例如,传说中的神农在尝百草时不可能预先知道某种植物是否能吃、能吃多少,否则就不需要以命相搏了(更现实地说,药物试验从来都是有风险的)。用《伊利亚特》的例子来讲,希腊的诸位英雄必须经过激烈的争执和对抗,才有可能联合起来作战——这种情况在现代企业中也能看到。可见,适度、恰当等等固然决非不重要,但它们必定是在一个过程中建立起来的,而这个过程本身并不适度。在《形而上学导论》中,海德格尔把发动这个过程的力量称作“卓然自立(das aufgehende Sichaufrichten)”或“停留在自身中展开自身(das in sich verweilende Sichentfalten)”,并把这个过程视为赫拉克利特意义上的“原始的斗争”(例如人与草、人与人的对抗);只有在这之后,“地位与身份与品级”才能确立,或者说适度与不适度、恰当与不恰当才能确立。在同样的意义上,尼采把酒神的冲动描绘为一种“过度(Übermaß)”,并认为这给日神所代表的适度提供了基础。因此,剩余是更加根本的,单纯强调适度则只是为了把他人、乃至把意识形态家自己从“卓然自立”的可能性中排除出去,而这正是许多统治者迫切需要的。当然,这一切并不是说剩余必然会导致任何意义上的好的结果。

然而,一旦某种形式的剩余或过度确实显现出来了,缺乏就会随之出现,因为既然剩余的力量必定会冲破现有的适度,那么与这种适度相关的规则、习俗和观念就会显得缺乏力量。例如,生产过剩与消费不足或有效需求不足是一体两面的(在这时,常见的经济观念暴露出了自身的缺陷),无尽的欲望也是与财力和生理的限制相伴随的。当贫困人口过多时,富人就觉得不安全,当局也感到预算紧张,意识形态家则发现自己所宣扬的道德、文化、宗教等等势单力薄。在极端的情况下,经济危机、财政危机、信仰危机等等会一拥而上。在语义上,如果说适度是剩余所破坏的对象,那么缺乏就是剩余的另一面。

虽然统治阶级意识形态试图掩盖和抑制剩余(如果它们还知道剩余的话),但这当然并不妨碍统治者自己站在剩余的位置上。正如卡尔·施密特在《政治神学》开篇所说的那样,“主权者是决定例外的人”,而重大的例外是“由通常的法的规定所代表的一般规范永远无法涵盖的”。不过,明智的统治者未必会公开表现为规范之外的角色;这种公开表现既有可能提高自己的威信,又有可能使他人感到“大丈夫当如此也”,所以是需要权衡的。但无论如何,被统治者仿佛至多只能跟在统治者背后亦步亦趋:他们可能无法参与政治,丧失了经济独立,没有受过教育,以至于难以存活,即“出生前没有先问一下社会是否愿意接纳他”。总之,他们没有资格、没有能力超出现有的适度。在这里,激进意味着同情和义愤、反抗和解放。激进的立场是一种平等主义,但决不是粗浅的平均主义,而是有思想的,它知道剩余对人类而言的根本地位。它甚至可以说不那么厌恶统治者,而是蔑视他们的权术和意识形态家的伪善。

在这个背景下,剩余最终指的是由统治者垄断的一种无可衡量的、深不可测的权力。用巴迪乌的话说,“国家权力胜过(exceed)个人多少?这个问题没有答案”;国家主义的“剩余(excess)是出格的”,是我们中国人所说的生杀予夺之权。这当然决不是主张消除剩余:“妨碍平等主义逻辑的是这种剩余的出格,而不是剩余本身”,因而平等主义的政治需要使这种权力得到“澄清、确定和展示”,让它变得可以衡量,或者说打破统治阶级意识形态的愚昧和伪善。此外,边缘化的群体和现象之所以在许多学者那里也叫作剩余,正是因为它们与国家主义的剩余是一体两面的,或者说它们是生杀予夺的对象。

所有这些观点都可以用巴迪乌《存在与事件》中的术语来表达(他在这部著作中分析了剩余的概念):

• 一定的处境(situation)是适度的,而相关的规则、习俗和观念反映了这个处境的结构。处境看上去总是统一的,而不是对抗性的,否则适度就无法成立。例如,一家经营良好的企业表现为一个处境,它拥有一系列至少实际上是连贯的规则和潜规则。

• 统一的处境并不是现成的,而是制造出来的;这里的“一”是作为结果的一(one-effect)。一个处境与它的制造并不一致,正如建立适度的过程并不适度一样。例如,虽然比尔·盖茨并不缺乏技术上的才能,但是最初的DOS操作系统其实是他在1981年买来的,而这是微软起飞的开始。

• 正如意识形态喜欢单纯强调适度一样,一个处境的状态(state,暗指国家)也意味着单纯考虑这个处境的结构,并把它的制造排除在外。状态企图把作为结果的一当作独立的一,对一进行一化,借此无以复加地巩固现有的处境(有些解释者未能看到,状态并不只是一,而是无以复加的一)。例如,微软表现为微软帝国,在很多年里似乎找不到对手,只能与美国司法部较量。

• 剩余(excess)指的是处境与状态的差距:由于意识形态掩盖了一个处境中的适度所必需的前提,所以状态或国家的权力就表现为无可名状的剩余。例如,盖茨等人过去经常攻击开放源代码的软件,但是微软其实已经在积极参与开放源代码的运动,只是很多人还不了解——这正是在暗中运作的剩余。

数论中的“中国余数定理(Chinese remainder theorem)”也可以提供一个例子。这个问题出自南北朝时期的《孙子算经》:“今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二。问物几何?”在这里,“三三数之”“五五数之”和“七七数之”代表了三种处境(当然,它们的结构或规则不仅很简单,而且很相似)。它们都会产生余数(分别是二、三、二),而且这些余数显然并非偶然,而是与一定的计算方法相伴随的。假如把这个问题改写成一种历史叙述的口吻——“有物于兹,某王三三数之,某王五五数之,今某王七七数之”——那么处境就“升华”成了稳固的状态,一定的计算方法也变成了某种不可思议的权力,余数则神秘失踪了。顺带一提,上述问题的答案是233+105k,其中k为整数;《孙子算经》给出的答案是23,即k=-2时的情况。

按照这条思路,当代激进思想围绕剩余所提出的哲学问题可以分为两个层面:(1)剩余既然向来都发挥了关键作用,就应该在过去和现在留下若干种重要的形式,而这可以成为研究的对象;(2)必须从平等主义的立场来考察剩余在当今的表现,并由此寻找解放的可能性。

就前一个层面而言,阿甘本以集中营为基础所阐发的“奥斯维辛的剩余(remnants of Auschwitz)”尤其具有强大的冲击力:它把当代西方政治看作一种集中营式的政治,认为它的主题是把人作为仿佛不可见的人生产出来,正如集中营里的有待灭绝的囚犯一样。阿甘本实际上试图超出海德格尔的存在论:“人是会说话的存在者,是拥有语言的生命,因为人能够不拥有语言,因为它(it)能够做到它自身的无念(in-fancy)”。由于一部分人居住在语言之外,所以这种剩余只能是“一个神学的和弥赛亚主义的概念”。美国学者基亚莉娜·科代拉(Kiarina Kordela)则在一本名为 $urplus的书中(“$”既代表金钱,又代表拉康所说的为语言所分裂的主体)把剩余界定为“每个历史状态(historical state)所产生的对自身的超越”。这种超越当然不是彼岸对此岸的超越或外部世界对意识的超越,而是一种单一的权力,它贯穿了一个历史状态中的一切存在者。她认为,剩余在封建时代的欧洲是柏拉图主义的神,在现代资本主义社会则是马克思所说的剩余价值和拉康所说的剩余享乐——可以说神在现代获得了一种新的形态(即拉康所说的无意识的神)。不过,这些研究的重心并不是平等主义,而是针对政治或文化的意识形态批判。

巴迪乌、朗西埃、齐泽克等人在后一个层面做了许多努力。巴迪乌对剩余的界定已经在前面讨论过了。作为一名渊博而深刻的学者,他并没有宣称自己为共产主义找到了新的方向,而是反复提出我们必须从头开始,因为就连“革命”“共产主义”等关键词现在也已经变得十分晦涩了。他虽然经常从哲学的角度赞赏马克思、列宁、毛泽东等等,却丝毫不认为他们的学说和经验可以简单地适用于当前的资本主义社会。朗西埃有力地区分了警治(police)与政治(politics):“警治是一种可感物的分配,这种分配的原则是虚空和增补的缺席”——剩余在这里是仿佛不可感的“虚空和增补”(这里的可感物当然远远不只是感官的对象,而是涵盖了才智、地位、态度等等,这些都是可以得到认识和承认的);相反,政治必须“使没有理由被看见的东西变得可见”。换句话说,政治仿佛是一种无中生有,警治则意味着停留在可感的世界中,排斥不可感的对象,并在必要时对人们说:“走你的路!这里没什么可看的”!因此,政治并不是由任何固定的阶级来发动的,也不属于所谓的有政治才能的人(评判才能的标准仍然是可感的),而是类似于鲁迅所写的“于无声处听惊雷”。齐泽克主要使用的概念是“普遍的例外”:“每个普遍性都植根于它的建构性的例外”,例如资本主义社会中的无产阶级、约旦河西岸的巴勒斯坦人、贫民窟的居民等等。普遍的、支配性的、男性的秩序只有在例外的基础上才能确立,因而这种秩序的掘墓人也最有可能出现在例外的群体中间。不过,齐泽克也经常自我批判;他现在更加关注马克思所说的流氓无产阶级和黑格尔所说的暴民,而这些似乎更接近于朗西埃意义上的不可感的对象,因为就连马克思和黑格尔也看不到它们身上的可能性。

所有这一切(包括尼采、海德格尔和施密特的观点)虽然在我看来是非常严肃的思考,却有一个共同点:它们所强调的都是作为例外或残留的剩余,即仿佛不可见的、“本应”消失的剩余,或者与之相应的无可衡量的权力。更粗暴地说,他们都保持了哲学家自古以来的高傲,仅仅关注绝大多数人不太会关注的现象和问题。在这些学者的文本中,对庸人的不屑随处可见(这本身当然并不错,而且在理论上与平等主义也不冲突)。反过来讲,仿佛资本主义社会的运行在大多数情况下除了给形形色色的统治阶级意识形态提供土壤之外(这同时也给批判提供了材料),就没有值得考察的地方了。总之,当代激进思想在很大程度上只有两个主题:(1)观看罕见的、难得的事件;(2)批判统治者及其意识形态。例如,福柯在大多数时候做的是后一件事,而在伊朗革命时非常兴奋地投入了前一件事(这是他最后一次做前一件事,几年后他就去世了)。

这与马克思的政治经济学批判并不一致,因为马克思所关注的恰好是资本主义生产方式中的正常现象(尽管这些现象会导致“反常”的后果),而且虽然他很擅长意识形态批判,也在这上面花了很多笔墨,但是生产方式无论如何都不是他所说的意识形态,而是社会的基础。这当然并不是说马克思不在意边缘化的、非主流的问题;事实上,剩余价值等概念对当时的经济学家来说就是几乎不可见的。然而,为了理解资本主义生产方式中的正常与“反常”,也许一个更加折中的、并非单纯强调例外的剩余概念会带来帮助。我将在第一章初步阐述这个概念,并在第四节说明整篇论文的结构和相关文献。

致谢

作为经济学专业的本科生,我非常感谢李慧中老师。他告诉我们,斯密的《国富论》仍然值得一读,因为单纯了解他的基本观点是不能与阅读原著相提并论的。后来我发现,通常所说的斯密的基本观点的确经过了许多剪裁和筛选。巧合的是,经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)现在也经常谈到与李慧中老师相似的看法。

我之所以会选择研究哲学,是因为汪堂家老师的所讲授的《小逻辑》和吴晓明老师所讲授的马克思青年时期的著作。如今回过头来看,当初我只听懂了很少一部分。不过,汪堂家老师特地要求我们提交手写的论文,还说德里达办过一次摄影展,其中的照片都是海德格尔的手,据说由此可以体会到海德格尔的思想。无论如何,我后来的大部分论文都是手写的,包括硕士论文和这篇博士论文。

我的硕士导师是王金林老师。在讲授《形而上学导论》时(那是在我读硕士的第一个学期),他特别强调了两点:其一,哲学是“不合时宜的”,也不需要以长久的延续为荣;其二,事物只有在语言中才会出现、才会存在。在之后的学习中,我自认为比较快地理解了后一点,而对前一点的理解花费了很多年,因为长久的延续毕竟是一种强大的诱惑。后来在确定硕士论文的主题时,我本来想研究马克思所说的产业后备军,王金林老师则建议我从当代激进思想的视角来研究斯宾诺莎哲学。这对我的影响几乎是决定性的:这种看似极其抽象的哲学不仅迫使我抛弃了一切关于统治的幻想,而且让我学会了不少识别这种幻想的方法。

在博士阶段,吴晓明老师也一直给予我许多宝贵的教导。夸张地说,他在指导学生时的眼光类似于《列子》所说的善于相马的九方皋,“见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视”——他所指出的问题和提出的建议不仅会针对学生的论文或提纲中的主要内容,而且会触及一些隐蔽的、不易觉察的、同时又值得注意的方面。不过,他基本不会约束学生的写作;他一贯的说法是“学问是你们自己的事”。在与其他学校的老师和同学交流时,他们都经常谈到吴晓明老师的强大的影响力,只不过这种影响力并没有压迫感。

邹诗鹏老师近四年前发起了马克思主义哲学专业研究生讨论会,这为我带来了莫大的帮助。我不仅从同学的论文和相关的讨论中受益良多,而且逐渐把握了在同学中间表达观点的方式。这种共同的经历使我经常能看到自己和他人的外化以及由此产生的意想不到的后果。

我还非常感谢多年来与我探讨德国唯心主义、精神分析和文化研究的同学。不仅这些学说本身在我看来十分有趣,也极其有力,而且通过这些探讨,我逐渐理解了马克思的批判手法——恰好由于马克思并没有(非常详尽地)考察过这些主题,所以对它们的思考有效地锻炼了我通过马克思来打造的全套兵器。

我与一部分高中同学和本科同学仍然有不少联系,这是一种难以估量的幸运。他们分散在科研、企业、金融等部门,生活在欧美、中东、中国等地,他们的知识、见闻和评论可以说是我最重要的理论资源之一。事实上,私人部门的运行不仅很难从哲学文本中学会,而且很难从任何书本中学会;我有幸从一些同学那里听来了不少经济事实。

最后,我必须承认,巴迪乌教会我一件事:共产主义者思考的重心应该是以数学为基础的现代科学、自由的艺术、以解放为目标的政治活动、以及恋爱的经验。思想只有在这些真理中才能认识它自己,也只有通过这些真理才有可能遭到否定。