书本信息

作者:祁涛

出版社:复旦大学出版社

出版年月:2020年11月第1版

ISBN:978-7-309-15365-1/A.47

作者简介

祁涛,2015年毕业于复旦大学哲学学院,获哲学博士学位,2015年入复旦大学政治学系博士后流动站。2017年起任复旦大学哲学学院讲师。在《哲学研究》《复旦学报(社会科学版)》《天津社会科学》《探索与争鸣》等学术期刊发表论文十余篇。主要研究领域:马克思主义哲学史、西方政治思想史。主要开设课程:马克思主义哲学史、历史哲学、19世纪欧洲政治思想研究等。

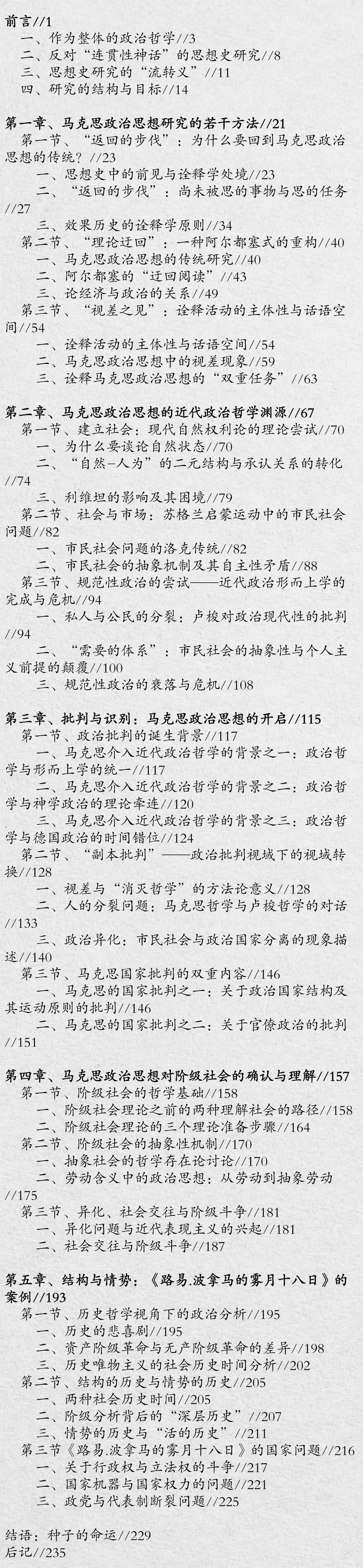

目录

结语

那些流芳百世的作品,会让人浮想联翩,作者似乎是注定要留下这些文字,无论他们曾经多么踌躇,命运会引领着他的才思变为铅字。罗马时期的伟大作家琉善(Lucian)有一篇流传千年的自传性文章《梦》,他回忆了成为作家之前的犹豫不决,他梦见两个妇人分别劝导他。一位妇人建议琉善从事雕刻,认为他会成为一名伟大的雕塑家;另一位妇人则认为,成为雕塑家并没有出息,无非是出卖体力辛勤劳作,整日蓬头垢面,回报微薄。这位妇人不无轻蔑地说,雕塑家只有双手,也只能靠双手过活。

她向琉善指向了一条通向灵魂的道路:熟悉所有的知识,对一切崇高的事物充满热情,用高贵的品质装饰他的灵魂。在她的许诺中,走向文字的教养之路会升华灵魂,最终因为高贵的品质得到尊敬和赞美 。这样的人,即使在外国的土地上,也不会默默无闻,教育会赋予他身份,人们看到他也会指指点点地说:“瞧,就是那个人!”

卡瓦菲斯(C.P.Cavafy)被琉善的梦所启发,注意到琉善的梦具有特别的意义,它鼓舞着文字工作者从沮丧中振作起来。他是这么写的:

有八十三首诗。但是写了这么多,

作了这么多诗,以希腊语从事

如此紧张的遣词造句,已令诗人疲惫不堪,

现在一切都向着他压了下来。

但一个念头突然使他从沮丧中振作起来:

那句崇高的“就是那个人”,

琉善曾在睡梦里听到过的。

沮丧可以轻易地击垮一个体力劳动者,当他倦怠无力的时候,他的肉体与他的灵魂一道沉沦,或者说,他的灵魂就是他的肉体活动。毕竟,一位雕塑家的灵魂从来不体现在他的内在品质,而是驻留在他的艺术品中。面对精神的困顿,文字工作者的灵魂早已有准备,高贵的品质燃为动力的来源,灵魂具有一种高于肉体的特殊力量。琉善与卡瓦菲斯都暗示了教育的特殊意义,它赋予文字工作者特殊的身份,让他们区别于体力劳动者,成为具有特殊灵魂的人。说得直接些,文字工作者是教育所雕塑的对象,教育陶冶了灵魂,教育需要文字工作者的肉身。

在古典时代,灵魂与肉体的差别对应了社会等级的差别,有闲暇的人才有机会接受教育的陶冶。卢梭注意到,有教养的人渐渐发展出了虚伪,他们所谓“体面”的日子是野蛮人所不屑一顾的,因为野蛮人自己过自己的生活,而终日惶惶不安的文明人的生活价值,是看别人的评论而定 。“就是那个人”成为了文明人的负担,他人的注视灼伤着灵魂,即使灵魂可以一次次地从沮丧中奋起,但奋起的理由却来自实现别人的期许。

马克思从另一个方向上改变了琉善的传统。大机器时代的工人、走街串巷的报童、努力维持着生计的手工业者们,这些现代世界的劳动者彼此紧密地联系在一起,偏偏在文化方面,他们依然是沉默的。他们创造着塑造现代世界的力量,但他们却比从前更加沉默。在工场手工业的时代,从远方漂泊来的工匠与本地工匠在同一个屋檐下工作,他们分享着异乡的经历与本地的传说。和文字工作者不同,这些劳动者延续了口口相传的言说技艺,口头表达就是他们通过声音媒介的“文字书写”。到了马克思的时代,工厂机械巨大的轰鸣声,快速的运输节奏,彼此分割的工作空间让劳动者的技艺渐渐失传,他们不再能从生活中直接地体会到身为劳动者的经验感觉。

“瞧,看看那群人”!现代劳动者很少被单独所指,他们是被高度符号化与脸谱化的群体形象。现代世界的雇佣工人们被迫走上了琉善没有选择的道路,他们靠双手过活,他们基本没学会阅读,也没办法通过思想去理解自己的现代处境。马克思思想介入了这个现实,也因此改变了旧的传统。作为一位有教养者,他意识到仅仅凭借本能去反抗压迫,不仅仅是徒劳的,还可能意味着反动。他不止一次地批评一些“共产主义者”没有从劳动和资本的对立去理解有产和无产的对立。他当然蔑视他们,经常出言挖苦讽刺,这种习惯来源于古典时代的遗风,掌握知识的人无法容忍无知的愚蠢。马克思更理解这种无知是由于社会的有意为之,现代社会的无产阶级不具备自由选择的条件,他们被迫地成为无产者,他们的反抗意识是他们的本能,但他们的阶级条件只可能陷于各种平等的幻想。

无产阶级要比资产阶级更加懂得现代世界的科学。于是,我们看见了马克思思想的双重形象,一面是寻求资本主义生产结构中的科学知识,另一面是具体革命形势下的政治斗争。如果说灵魂与肉体的对立,在唯物史观看来,无非是由分工所带来的阶级分化。那么,唯物史观所意欲为之的事业,既不是用新的灵魂去引领沉重的肉身,也不是用物质性的活动去定义全部社会生活。唯物史观要解放世界,见得着现代社会的处处枷锁,又能借着社会的发展力创造出革命,走出灵魂与肉体相囚禁的世界,去往一个没有灵魂与肉体相对立的社会。

经过了20世纪的数次“颠簸”的发展,经典马克思主义的思想成为了一面旗帜,也成为了一个出发点。它要求告知一些来历,却不要求做出未来的许诺。他的读者身负着解释的任务,他们重新返回历史的现场,不是为了寻找遗迹,而是寻找一粒思想的种子。

本雅明(Walter Benjamin)曾经把故事的艺术看成是种子般的存在。他很伤感地发现消息的普及,已然全面瓦解了讲故事的技艺。他这么比较信息和故事的差别:

消息的价值昙花一现便荡然无存。它只在那一瞬间存活,必须完全依附于、不失时机地向那一瞬间表白自己。故事则不同。故事不耗散自己,故事保持并凝聚其活力,时过境迁仍能发挥其潜力。

消息的闪亮与否取决于它是否恰当地捕捉了瞬间,它迎合了卢梭厌恶的现代人的口味:以取悦他人并获得他人的评价为最高目的。故事能够抵御时间的流逝,既有本雅明分析的原因,即故事在口口相传中传递着经验与智慧。故事的特性还意味着,它只有在一次次地重述中才能自我保持。本雅明准确地将这类故事形容为一粒种子,不管星移斗转、沧海桑田,故事仍然保持生根发芽的潜力。

马克思的思想嵌入现代人的记忆,重述在两个层面。现实世界的运动生成仍然依靠资本主义的生产方式,无论现代雇佣关系发生何种形式上的变化,世界的原则就依然显示为某种资本主义时期的形而上学,马克思思想所把握的对象,提供着我们日常生活最基本的经验与感受。城市中心的摩天大楼、城郊自动化的厂房,或是任意拼接的创业空间、电子商务建立的虚拟商业网络,重新填充了自我异化、劳动剥削、剩余价值、资本增值的新内容。生活与伟大作品之间,总存在某种恒常的连接。

劳动者在直接的生活中重逢马克思的思想,思想的再诠释让种子再次生根发芽。思想重演关心的话题是:如果给思想的种子再一次发芽的机会,它将生长为怎样的另一棵大树?每一次重述的自我保持,不是单调地重复已经讲过的事情,而是回到事情本身,重新审视思想尚未开端的全新可能性。语词一次次地重新集结,每一次诠释就像一场回向自身的布道。

种子一次次扎根于土壤,一次次又随风飘荡——诗人北岛这么说——“让语言和精神的种子在风暴中四海为家”。在风暴中四海为家,是思想的种子无法回避的精神道路。马克思在1848年就宣称共产主义幽灵的游荡,这场运动的世界历史意义和它的漂泊息息相关,如果资本运动的结构性危机是一场地壳运动,那么共产主义期许的无产阶级革命将会是不期而至的喷发。相信一粒种子的力量,就是相信有生命力的事物之生生不息。

这就是重返马克思思想的基本意义。