【摘要】:康德伦理学的基本形而上学与元伦理学预设是“应然”与“实然”的区分,而一种基于认知科学与演化论视野的新伦理学研究,则以淡化这种二元对立为前提。从认知科学的角度看,倘若康德关于道德自治 性的断言是正确的,我们就应当可以发现人类大脑具有一个同时满足如下所有特征的 “道德模块” 或“道德算法”:(甲)它负责社会交往活动而不负责其他任务 (如对于物理对象的知觉或思考纯理论问题);(乙)其运作特征必须被划归为“理性”而不是“感性”或者“直觉”;(丙)其道德输出具有明显的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”。然而,通过对于康德伦理学与认知科学研究中的几大主流思潮(如“通用问题求解器”假设、“大规模模块论”假设,等等)的比对却发现:上述这种对于“道德模块”或“道德算法”的假设,很难得到认知科学的各种主流见解的支持。

【关键词】:康德伦理学 大规模模块论 通用问题求解器 社会生物学

【中图分类号】:B516.31

一、自然主义思潮与康德伦理学的

众所周知,是否赞成康德伦理学的基本立场,是在后康德的西方哲学发展中无法回避的一个大问题,很多一流的哲学家都在 “拥护康德”与 “反对康德”这个大问题上表明了自己的态度。譬如,在哈贝马斯、罗尔斯、奥奈尔 (Onor)各自的理论构建中,都不难发现康德伦理学的影子;而与之相对照,黑格尔、叔本华、尼采、穆勒、麦金泰尔关于伦理问题的评价,则各自又都以对于康德伦理学的批判为起点。而在如火如荼的 “自然主义”思潮的推动下,特别是在认知科学、演化伦理学思想发展的助推下,目前对康德伦理学持批判态度的一方似乎得到了新的理论资源。比如,试图利用演化伦理学的新思想重估西方伦理—政治思想史的安哈特 (Larry Arnhart)就如此评论康德伦理学思想:

通过对于 “实然”(is)与 “应然” (ought)的区分,康德将道德视为人类经验的一个自治的领域———该领域由其专属的内部逻辑予以统辖,而无涉于诸如 “自然欲望”或 “利益”之类的人性其他方面。……而当达尔文发展出他自己的关于道德的演化论理论的时候,他所采取的路径,则是休谟式的自然主义,而非康德式的二元论。

这段引文中,安哈特明确提到了康德的伦理学与休谟的伦理学之间的尖锐对立。关于二者之间的具体差异,伦理学专家丹妮丝(Lara Denis)提出如下几点概括:(甲)休谟伦理学是建立在经验与实验的基础上的,而康德则认为道德必须建立在先天原则的基础之上;(乙)休谟认为 “理性”是 “激情之奴”,而康德则认为实践理性具有自治性;(丙)休谟强调,诸如 “仁慈”与 “慷慨”之类的道德情感足以构成上佳的道德动机,而康德则认为道德义务才是道德动机的最佳发动者,等等。而从更抽象的角度来看,这二人之间的差异,归根结底,则是 “基于事实性的伦理学”(休谟)与 “重视规范的伦理学”(康德)之间的差异。具体而言,作为达尔文主义者的政治哲学家安哈特之所以同情休谟,与其说是因为休谟重 “情感”,还不如说是因为其重 “事实”(可以说,自然涌现的 “情感”只是经验事实的一部分而已)。康德的“理性主义伦理学”之所以构成了与休谟哲学的对抗,也不仅仅是因为其重视 “理性”,而是因为其特别钟情于 “实践理性”,即那种专门用以处理 “超越”了事实的纯粹 “规范性”的特殊理性。从这个角度看,只要我们将 “事实”的边界从 “情感”的领域拓展到康德所说的 “理论理性”所处理的整个自然界,那么,至少在反对康德伦理学这个问题上,休谟伦理学便可以在所谓的 “自然主义的伦理学进路”中得到新的表述形式。同时,从神经科学角度与演化论出发的对于 “情感”的神经基础的研究,也可以大大充实上述表述形式的经验内容。

“自然主义的伦理学进路”的具体案例当然不只是休谟伦理学。另外的一支代表则是边沁 (Jeremy Bentham)与穆勒 (John Stuart Mill)的功利主义。与情感主义者类似,功利主义者也认为道德情感 (如做了好事之后得到的愉悦感) 会自动导出正面的价值———不过,功利主义者却试图通过引入康德所说的 “理论理性”,以求进一步增加此类情感在经验世界中的供给力度,并将道德规范性的强度视为前述供给力度的 “应变量”。由此一来,功利主义的哲学设想,便完全可以和经济学与政治学中所常见的数学建模工作 “无缝对接”,并由此使得哲学思辨与科学计算之间的界限变得模糊。

而在功利主义之外,导源于亚里士多德哲学的德性伦理学(virtue ethics),亦可被归结到 “自然主义的伦理学进路”名下。此说将道德规范性的来源视为个体的“德性”(virtue)或者 “道德品性” (moral characters)。尽管 “德性”并不是像 “行为”那样的外显的本体论对象,但是基于以下三种理由,它依然是经验世界的一部分:(甲)“德性”必须兑现为一定量的行善的行为才可以被辨别,而这样的行为无疑是经验世界的一部分;(乙)“德性”可以在当代分析哲学的语境中被顺化为 “功能主义”的叙述方式,而 “功能主义”本身就具有从事实性中导出规范性的意蕴;(丙)在特定的行为语境中对于德性的展现,并非是对康德式的先验规则所做的逻辑展开,而需要亚里士多德所说的那种 “因地制宜”的 “实践智慧”。不难看出, “实践智慧”是行为主体对于外部世界的经验观察与自身德性相互作用的产物,而非一种脱离了经验的纯粹 “应然”。

从上面的分析来看,虽然休谟式的情感主义、边沁式的功利主义与亚里士多德式的德性伦理学彼此之间仍有不少理论冲突,但三者却完全可以暂时汇聚在 “自然主义的道德研究进路”下,从不同的角度对于康德所构筑的 “实践理性的自治王国”构成挑战。而认知科学的最新发展,则分别可以从自然演化研究、认知架构研究、神经计算模拟等不同角度,为这股力量提供了最新的理论资源。与此同时,尽管对于康德主义者来说,从认知科学角度获取新的武器弹药来丰富自身立论的抽象可能性也是存在的,但依据笔者浅见,打造 “康德—认知科学”联盟的技术难度,恐怕要大于打造认知科学与其他伦理学之间联盟的难度。

那么,认知科学的研究,究竟为何会与我们这里所从事的哲学研究发生关联呢?

这是因为,传统哲学所试图研究的 “人性”问题,在达尔文掀起的生物学革命之后已经成为科学研究的题中应有之义。在这样的情况下,科学与哲学之间的相互竞争、相互借鉴,就非常自然。其实,很多海外哲学界人士,早已采用了与认知科学研究中某些具体流派结盟的策略,以凸显哲学的存在价值。这方面的典型案例有伊万·汤普森 (Evan Thompson)在 《生命中的心灵》中将神经科学与现象学加以统一的工作,以及美国的现象学德瑞福斯 (H.Dreyfus)经由 “具身性” (embodiment)概念而将海德格尔与梅洛-庞蒂的身体现象学与认知科学的 “具身化”运动相互结合的努力,等等。不难想见,这种模糊科学—哲学界限的自然主义研究策略,不可能不影响到伦理学的研究,因为伦理学研究往往被视为传统的 “人性”研究的一个关键面相。而本文一开始引用的安哈特的 《达尔文式的自然权利》一书,亦包含了与之相关的大量讨论。

或许,有的读者会说,康德伦理学重视 “应然”,而认知科学重视 “实然”,从认知科学角度去评价一种基于 “应然”的学说,会不会导致理论的无的放矢?

对于这一质疑,我们有五点简单回复。

第一,“实然—应然”的二分———在康德那里基本对应于理论理性处理的 “现象界”与实践理性所处理的 “本体界”的二分———的确就是康德哲学的基本论点之一。但从哲学史的角度看,在康德以前的亚里士多德主义者未必会承认这一论点 (因为亚氏德性伦理学的核心概念 “德性”就是规范蕴于事实的),此论更在康德以后遭遇到黑格尔的严厉批判。从这个角度看,固守 “实然—应然”二分论者,实际上首先得说明,为何黑格尔对康德二元论的批判是错的,为何同样放弃这种二元论的德性伦理学、功利主义伦理学与情感伦理学都是错的,否则,康德的捍卫者就会陷入“循环论证”的困境。

第二,一个通常被提到的用以支持 “实然—应然”二分的论据是:你无法从对于现实的描述中了解到自己 “该做什么”———比如,即使天下人都在偷窃,你也不能偷窃。但这里的问题是,“即使天下人都在偷窃,你也不能偷窃”这一道德常识,并非只能通过康德式的 “实然—应然”二分得到解释。比如,情感伦理学家在解释同一现象时,可诉诸阻止偷窃的道德耻辱感的涌现,德性心理学家则可以诉诸德性机能的正常运作,功利派伦理学家亦可诉诸行为者对于 “不偷窃”所导致的远期利益的考量 (甚至通过博弈论模型指出此类考量的合理性)。因此,康德主义者在这个回合中,并没有体现某种压倒性的理论优势。

第三,在笔者看来,即使是康德主义者对于 “不能偷窃”这一道德常识的解释,客观上依然高度依赖于对于逻辑理性的运用 (具体而言,在康德主义者看来, “偷窃”这一行为的自相矛盾性,将使得我们无法维护道德法则的普遍性)——而道德推理所依赖的这些逻辑程序,显然与在自然科学中所使用的逻辑程序没有实质上的分别。这在很大程度上就会引发这样一种对康德本人的二元论立场不利的怀疑:“实践理性”若只不过就是 “理论理性”的一个变种的话,宣称 “应然”与 “实然”彼此分隔的根据又在哪里呢?

第四,支持 “实然—应然”二分的另一个论据是:功利论者给出的道德规范都是 “假言命令” (即以 “考虑到……的利益,所以,应该做……”的形式出现),而康德主义者关心的则是超越了这些假设性条件的、以 “绝对命令”形式出现的一般规范性准则。因此,后一类准则自身的 “非条件性”就决定了它们对于 “实然”的真正超越。不过,在笔者看来,这一辩护也是站不住脚的。毋宁说,从语用学的角度看,任何判断的给出都无法脱离相关的语用背景,至于是否要将背景中的某些要素明述为假言判断的 “前件”,则并非问题关键之所在。现以康德 “绝对命令”的第二重表达为例来说明这一点。康德曾指出:“务必以如下方式对待人性:无论是对待你自己的人性还是别人的,永远不要将人性仅仅视为手段,而要在同时将其视为目的。”很明显,在这段话中,康德并没有明述出哪些对象可以成为 “人性”的合法指派对象,并将相关信息隐藏于背景知识中。但具有不同背景知识的人显然会对这句话做出不同的解读,尽管他们或许都会在此对该律令表示 “字面上的服从”。譬如,古希腊人或许会一边赞同 “人性目的论”一边心安理得地压迫奴隶,因为他们的背景知识不允许视奴隶为人;而疯狂的未来学家则会认为康德的这条道德律令将敦促我们赋予智能机器人以人权,因为这些未来学家的背景知识是允许将智能机器人视为 “人”。由此看来,只要上述背景知识关于 “人性”的赋值对象的预设被明述为假言判断的前件,康德式 “绝对命令”的 “非条件性”就会丧失。这样一来,“绝对命令”与 “假言命令”之间的界限也就变得模糊了。这同时也就等于将 “应然”与 “实然”之间的界限变得模糊了。

第五,正如前文中指出的,我们是在自然主义思潮勃兴的大环境下重新审视康德伦理学的。一般来讲,自然主义在本体论上具有某种“随附性物理主义 ”supervenience physicalism)的思想意蕴,而根据 “随附性物理主义”的基本立场,所有的非物理属性———如道德属性———都应当随附在物理机制之上。而在这种情况下,康德所说的 “道德领域的自治性”如果不 “兑现”为与道德推理有关的物理机制的独特性,就将成为一个无法被自然主义框架所理解的断言。所以,面对这种局面,“应然—实然”二分法的捍卫者就只有两条道路可选了:

其一,从形而上学层面上否定随附性物理主义(并由此去拥抱身—心二元论或泛心论);

其二,在承认随附性物理主义的前提下断言:那些使得道德判断得以随附于其上的物理机制,同时具有如下性质:

(甲)它负责社会交往活动而不负责其他任务(如对于物理对象的知觉或思考纯理论问题)———否则康德式实践理性与理论理性之间的区别就会被取消;

(乙)其运作特征必须被划归为 “理性”而不是 “感性”或者 “直觉”———否则康德式实践理性就无法被视为 “理性”;

(丙)其道德输出具有明显的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”———否则康德式实践理性与理论理性之间的区别照样会被取消。

很显然,第一个选项将使 “实然—应然”二分法的支持者付出巨大的形而上学代价;而第二个选项则使康德的这种二分法不得不面对认知科学的理论冲击。换言之,只要康德哲学不去接受身—心二元论或泛心论,与认知科学的正面遭遇便是不可避免的。

二、基于认知架构与神经科学的考量

关于人类的认知架构是如何构成的,以及这样的架构是经由怎样的底层神经组织予以执行的,一直是认知科学家所关心的最核心的问题之一。那么,为何说这样的研究会对康德伦理学构成某种挑战呢?这是因为,如果康德关于 “实践理性是一个自治的理性领域”的判断正确,那么,只要我们同时接受了自然主义的本体论框架,那么,康德的先验哲学论断就只能转换为两种经验科学层面上的推论:(甲)如果关于心智的 “大规模模块论”假设是对的,那么,我们就应当能够在人类的心智架构中找到一些特殊的模块来专门执行 “输出道德判断”的任务;或者:(乙)在“大规模模块论”假说被否定的情况下,我们也应当能够发现:整个认知架构在处理道德问题时采用了一种独特的算法。相反,假若以下三种情况之中的任何一种被验证了,康德伦理学的可信度就会被大大降低:

(1)在否定 “大规模模块论”假说的前提下,我们没有发现整个心智架构的运作具有一种独特的 “道德算法”;

(2)在承认 “大规模模块论”假说的前提下,道德判断的输出牵涉到大脑的各个分区的协同运作,因此,根本就没有一个专门的大脑模块仅仅处理道德判断;

(3)在对 “大规模模块论”假设保持中立的前提下,与道德判断输出相关的底层神经组织的工作方式,与负责其他任务的神经元组的工作方式并没有根本的不同。

然而,根据下面就要展开的分析,纵使我们无法确定上述三种假设中的哪种是正确的(而且我们也不否认这三者在逻辑上是彼此冲突的)任何一个都足以动摇康德伦理学的基石。而且,考虑到上述三种可能性已经几乎穷尽当下认知科学界关于认知架构的所有立场,就不难推出:从总体上看来,康德伦理学无法见容于当代认知科学的主流。

先来讨论第一种情况。如果不将心智架构视为大规模模块的组合的话,那么,按照认知科学的惯例,就应当将心智视为一个 “通用问题求解器”(solver,或简 称 为 “GPS”)。按照这个心智框架的构想者司马贺(Herbert A. Simon)、肖(J. C. Shaw)与纽艾尔(Allen Newell)的看法,任何一个问题,只要我们能够将其表征为一个合式公式集,规定出解决其状态的形式特征,并以公理的形式表征出使得相关问题得以解决的所有前提以及相关的推理规则,那么,我们就可以指望一台被合适编程的GPS能够自动地解决这样的问题。

从表面上看来,由于GPS的构想将问题的求解策略明确地剥离于具体的语境信息 (否则GPS无法被称为一种 “通用” 机制),此构想与康德的伦理学似乎还是有着一些表面上的相似之处的———因为康德笔下的道德领域内的“绝对命令”也应 当 是 超 越 于具体的语境信息并因此具有普遍效力的。然而,更为细致的考察 马上就会告诉我们:康德对于 “理论理性”与“实践理性”的整个区分是与相容的。

第一,按照康德的想法反观后世的GPS构想,其中明显具有将实践理性与理论理性之间的界限加以消融的企图,因为它所试图运用的 “目的—手段” 进路对各种有待求解的问题均给出了一种统一的处理方案,而并未对道德领域的特异性做出任何关照;第二,站在GPS构想的立场上去察看康德的道德 “公设”,它们似乎也很难经由形式语言的帮助而提炼出一个具体的问题解决目标。譬如,当康德说 “务必以如下方式对待人性:无论是对待你自己的人性还是别人的,永远不要将人性仅仅视为手段,而要在同时将其视为目的”的时候,认知科学家所要提出的问题是:怎样的外延的行为标准,能够帮助我们判断一个人已经被 “当成目的”了,而 “不仅仅被视为手段”呢?像 “饱腹”与 “饥饿”之间的差别那样,被刻画为两个离散的状态值之间的落差的话,那么,我们又如何可能以一种GPS可以理解的方式去勾勒出实现相关目标的算法呢?由此看来,康德笔下的 “实践理性”活动似乎是很难被GPS所模拟的。而反过来说,对于GPS规划的支持者来说,不可被GPS所模拟的心智能力,无异于幻想之物。

康德的同情者或许会说,仅以 “是否可以为GPS所计算”为标尺衡量一项心智能力是否为 “本体论承诺”的对象,似乎过于独断,而康德的 “实践理性”概念本身就具有一种超越任何功利计算的理论意蕴。然而,这样的批评意见似乎忽略了两个关键问题:第一,计算主义纲领目前依然是认知科学的主流范式,而不仅仅是GPS规划的专有物。换言之,即使GPS的设想或许已经被目下大多数从业人员所放弃,但是,坚持别的猜想 (如 “大规模模块论”假设)的研究者依然会习惯用 “算法”这样的术语来描述心智部件的运作特征。在这样的情况下,他们依然有权对康德式的实践理性的 “可计算性”提出质疑。第二,对于心智运动的 “可算法化”的承诺,在逻辑上并不否认人类可以产生某种 “不计利害”的道德实践冲动———然而,在自然主义者看来,这种冲动的现象学特征 (如那种蔑视利益计算的道德优越感),并不是指引我们研究产生这些特征的认知架构的可靠向导。换言之,如果我们将 这 些 现 象 学 特 征 视 为 某 些 可 计 算 化 的 心 智 运 作 过 程 所 导 致 的 “副 现 象 ”epiphenomena)的话,也就没有什么理由继续将 “实践理性”视为一个 “自成一类”(sui generis)的对象了。

不过,正如前面所提及的,GPS毕竟已经不是目前认知科学的主流纲领了。因此,我们就有必要来了解一下:在GPS本身被放弃的前提下,认知科学家会怎么看待康德的伦理学。这就不得不牵涉到前文中被多次提到的、作为 “演化心理学”预设之 一 的 “大 规 模 模 块 论” 假 设。从 学 术 史 的 角 度 看,这 一 假 设 的 前 身 是 福 多某些功能不可互换的特定神经结构 (比如辨别颜色或者气味的模块),而每一个模块的运作都可以经由特定的算法予以说明。不过,福多本人肯定不愿意承认所谓的“道德模块”的存在———因为,在他的理论语境中, “模块”只能给出非常浅的语义输出,②而这样的浅层语义输出显然不足以支撑起道德判断所具有的丰厚语义内容。也正因为这一点,关于道德判断是如何在人脑中涌现的,福多的理论并不能给出现成的答案。而受福多启发的卡鲁瑟斯 (上的 “模块”定义,同时他心目中的 “样的 “模块”也可以成为道德意识与道德行为输出的递送者。同时,他一改福多在“中央语义系统是否是模块性”这个问题上的回避态度,大胆提出:无论在中央语义系统的中央还是边缘,我们都能够找到大量的模块。而所谓 “大规模模块论”,也便由此得名。

那么,康德关于 “道德领域具有自治性”的理论假设,能不能与我们在 “大规模模块论”假设下所寻找到的经验证据相合?

先从一些行为心理学的证据谈起。我们知道,“诚信”是使得社会契约的履行得以可能的一项基本的道德要求,而按照康德的那种 “将别人也视为目的本身”的道德要求,人们也应当在契约的执行过程中将契约缔结双方平等对待,而不能厚此薄彼。但 “大规模模块论”的支持者、德国心理学家吉仁泽 (Gerd Gigerenzer)却通过经验研究否认了我们人类具有这样的天性。请试想下面的这道心理测验题:

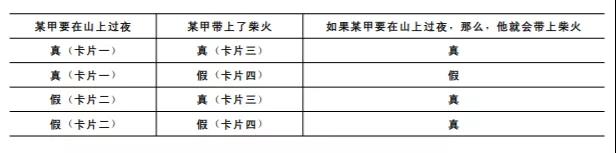

假设你是一个阿尔卑斯登山俱乐部的成员,而你的任务是检测俱乐部的下述规矩是否已经得到了所有人的遵守:“如果任何一个俱乐部成员要在山上过夜的话,那么,他就得随身带上过夜的柴火 (以防止后来的俱乐部成员无柴可用)”。实验者将 “在山上过夜为真”写在 “卡片一”上,将 “在山上过夜为假”写在“卡片二”上,将 “带柴火上山为真”写在 “卡片三”上,并将 “带柴火上山为假”写在 “卡片四”上。尔后,实验者再将这些卡片写字面朝外,两两粘贴在一起 (其中,两张卡片的黏结表示了前件与后件的联接),并将其中的一面朝上放置于桌面上。从命题逻辑的角度来看,这四面卡片之间的真值关系如下:

现在的任务是:如果要确定上述社会契约规则是否得到遵守,你应当翻看哪些卡片呢(在此,被翻动的卡片数依然需要被限制到最低限度)

实验的结果是非常耐人寻味的。多达89%的被试者都试图翻看 “卡片一”的背面是不是 “卡片四” (即上述真值表的第二行所描述的情况)—89%的被试者都很清楚:只要我们确定了 “某甲上了山,却未带柴火”这种可能性发生了,那么被讨论的社会契约就没有被普遍地遵守。这就说明:在处理社会契约领域内的假设性命题内容时,人类的心智系统会特别敏感于契约被背叛的情形。这样的实验结果至少说明了两点:

第一,人类的心智系统恐怕并不是早期认知科学家所说的 “GPS”(即那种按照普遍的逻辑规则进行推理的心智机器)———否则,如果我们将上面的这道心理测验题替换为任何逻辑上与之等价的形式的话,被试者也应当同样敏感于那种 “前件真而后件假”的情形 (然而,在著名的 “华生选择实验”中,心理学家却发现:在一些与社会契约遵守无关的语境中,被试者对于 “前件真而后件假”这种推理形式的敏感性立即消失了)。这还进一步说明:相关的逻辑推理机制是被具体语境中的 “驱动的———而维护相关利益的具体途径,则是对于可能违背契约的骗子行为的侦测。也正由于这一点,这样的特异推理机制亦可被称为是 “骗子侦测模块”。

第二,即使此类 “骗子侦测模块”的假设性存在,依然不足以支持康德关于“实践理性”之特异性的理论说教。这是因为:该模块显然更为关心 “某些特定的别人的行为”对自身利益可能造成的损害,而不是像康德所说的那样,将任何他人作为 “目的”来关怀。譬如,如果老板与员工都被要求去检验 “一个额外的休息日作奖励”这条契约的有效性的话,员工就会特别敏感于 “我加班了却未得到老板的休假批准”的情形,而老板则会敏感于 “员工多休假了却未为我加班”的情形。很显然,无论在老板眼里还是在员工眼里,对方的行为都是使得自身的利益达到最大化的工具而已。

这里需要补充说明的是,在迄今为止的讨论中,我们所涉及的,分别是GPS或者“大规模模块论”假设各自成真的情况。而根据认知科学家平克 (Steven Pinker)在其名著 《人类本性中的那些更好的天使》中提出的观点,两种假设或许都只是抓到了“大象”身体的一部分。具体而言,平克在其论述中的确提到了不同脑区 (如前额叶、额极、背外侧皮层、颞叶等)的协同运作对于大脑执行道德控制功能的重要性,也经由大脑损伤患者盖奇 (Phinas Gage)的著名案例,提到了道德控制所涉及的各个心理模块 (如读心模块、预测行为后果的能力的模块)的彼此不可或缺性———然而,在另一方面,他也提到了上述 “模块集群”在执行各种心智任务时所体现出来的 “通用性”。具体而言,在他看来,人类的道德控制能力之所以要比老鼠更强,则是因为人类大脑的尺寸与皮层的皱褶程度允许一个面积很大的前额叶的存在———而前额叶的面积本身就代表了大脑在全面权衡信息时计算能力的大小。然而,我们却没有任何证据表明:前额叶有任何一个部分仅仅能够执行与 “实践理性”有关的认知任务,而与“理论理性”无关。因此,我们还是没有得到一个有利于康德二元论架构的结论。

熟悉当代神经科学发展的读者会说,康德二元论架构或许能够得到哈佛大学神经心理学专家格林内(J.Greene)2008年提出的关于道德判断的 “双系统加工模型”的支持。根据该模型,人脑存在两个可分离的不断竞争着的系统:背侧系统腹侧系统C———它们分别可以生成两种性质不同的道德思维模式:背侧系统生成功利主义的理性推理判断,而腹侧系统生成类似于康德伦理学所提到的那种道义论判断。由此看来,康德所说的 “具有自治性的道德理性”的确是与一个特定的脑区———腹侧系统C———相对应的。而又恰恰是因为背侧系统X与腹侧系统C的相互分离,康德主义者也不必担心与前者相关的 “理论理性”活动会被混淆于和后者相关的 “实践理性”活动。

但是,在笔者看来,即使是这样的 “双系统加工模型”,对于康德伦理学的支持力度也不能被肆意夸大。首先,格林内在提出该模型时曾指出,无论就那些偏好于义务论思维方式的道德判断任务而言,还是那些偏向于功利论思维方式的道德判断任务而言,被试者的背侧系统 (即前额叶皮层、前部扣带回皮层、右颞叶顶叶联合区等与认知控制加工,例如推理相关的脑区)事实上也会同时被激活。这足以说明:那种建立在 “背侧系统X”与 “腹侧系统C”之间的分离性之上的所谓 “实践理性的自治性”,恐怕是非常有限的,因为即使在 “腹侧系统C”被激活时,与认知推理相关的 “背侧系统X”照样会参与运作。此外,在2010年发表的一篇论文中,格林内与其合作者再次用实验说明:人类在进行复杂的、关乎他人生死的道德决策、并产生同情共感时所征用的神经回路,与其在进行一些更基本的、与自我利益相关的决策之时所征用的神经回路,其实均为前述双系统机制的信息加工流程的体现。沿着这一思路,波士顿学院的心理学家杨 (L.Young)等人又在2012年发表 《哪个脑区负责道德?也许有,也许没有》一文,总结近十年神经科学有关道德问题的研究成果,并指出:人类大脑中或许并不存在专门负责道德事务的特殊区域 (相关争论依然在继续中)。从神经科学界这一最新研究趋势来看,我们非但难以在各种道德决策所涉及的神经活动基础之间找到明显的区别,甚至也难以为宽泛意义上的道德活动进行相关的专属脑区定位。不难想见,如果宽泛意义上的道德活动的确如杨等人所说,是散布于大脑各个脑区的话,那么对于这一现象的GPS式解释与大规模模块论解释,最终都会与康德的观点产生抵触。具体而言,对于这一现象的GPS解释会立即将大脑对于不同任务的执行过程视为同质的普遍化算法所产生的不同变异方式,而对于这一现象的模块论解释则会将大脑对于不同任务的执行过程视为某个基本不变的下层模块 “组合包”的不同工作模式。而无论在哪一种解释中,我们都无法将 “实践理性”所对应的神经活动辨认为一个稳定的、独特的类别。因此,其中的任何一种解释,都是对康德伦理学不利的。

此种消弭 “理论理性—实践理性”界限的观点,甚至还可以在更小的尺度上得到另外一些科学假设的支持。以发展出 “神经哲学” (neurophilosophy)而闻名于认知科学界的丘奇兰德 (Paul Churchland)就曾在神经建模的层面上研究过道德的神经学基础。在他看来,执行面部识别任务的神经元网络的基本工作原理,与执行道德指派任务的神经元网络并无本质差异———因此,即使在神经计算的层面上,我们也找不到与 “实践理性之特异性”相匹配的专门算法。或用丘奇兰德自己的话说:

这里我所给出的建议是:人类关于道德识别的能力,是实现于一个以杂乱形式而被配置起来的突触联系所构成的矩阵之中的。这些突触联系也能够在人类大脑的某种专门的神经层次上,将一个抽象的概念空间划分为一个关于诸范畴的等级系列———而这里提到的范畴对子有:“道德上有意义的行为“—“道德上无意义的行为”;而在 “道德上有意义的行为”之中,又可区分出 “道德上糟糕的行为”与 “为”之中,我们还可进一步分辨出 “撒谎”、“欺骗”、“偷盗”、“折磨”、“谋杀”,等等。

很显然,按照上面的讨论方式,我们平常对于各种道德评判词的讨论,将在神经计算的层面上被 “消解掉”,并被全面地替换为对于神经网络结构的微观行为的数学描述。康德主义者关于 “道德领域自治性”的谈论,也将在一种丘奇兰德式的“取消式唯物主义”的框架中,被化约为对于特定神经网络受训后所形成的 “激发空间特定形式”的唯物论式讨论。

三、不利于康德伦理学的社会生物学和演化论证据

前文对于康德伦理学的批判,其着眼点在于康德对于道德领域之自治性的强调。然而,康德伦理学的特征还不在于此。诚如安哈特所概括的:

[在康德看来,]人类就其本性而言是非社会性的、自私的动物,因此,除非人类服从于道德法则(而这些法则本身则是理性筹划之产物,以满足化解冲突之需),并以此方式驯服各自的自然倾向,否则,人与人是难以和平相处的……

这段概括大致有三层涵义:第一,在康德看来,人类的本能、直观与感性活动对于道德判断不仅贡献寥寥,甚至还是理性的道德判断所应当努力克服与压抑的对象;第二,由于上述这种直观与本能是人类继承自动物界的,因此,在动物界我们也是找不到道德的根源的,而只能找到某种 “他律的” (而非 “自律的”)意志活动;第三,由于人类的本能具有非道德性,而人类的社会又是建立在道德之上的,因此,就人类的本能或自然倾向而言,人类在这个层面上则是非社会性的。

康德所勾勒出的这幅图景,恐怕很难被后达尔文时代的自然主义者所接受。首先,康德伦理学对于直观与本能的这种敌视态度,必然使得 “道德本能”、 “道德直觉”、“道德情感”之类的日常表达成为自相矛盾的概念——而由此付出的惊人理论代价却是:我们中国读者所熟悉的孟子对于 “羞恶之心”、“是非之心”、“辞让之心”、“恭敬之心”的讨论,会由于其与情感因素之间的天然联系,而只能被康德伦理学所彻底无视。然而,加拿大认知科学哲学家兼儒家学者森舸澜 (却指出:在人类日常的道德判断中,基于理性推理的道德输出其实并不典型,而基于道德本能的道德输出却俯拾可得。因此,康德的理论无法充分地说明人类道德生活中的相当大一部分。为了论证这一点,森舸澜邀请读者考虑一下如下的心理学测验:

被试者要被设想成是一位火车司机,并在Y字的分叉道口遇到左前方的一个被绑在轨道上的人,以及右前方的五个同样被绑在轨道上的人。在这样的情况下,被试者被要求在 “将车往左开,碾死一个人”以及 “将车转向右,碾死五个人”之间作出决策 (此即 “场景甲”)。另外一个与之类似的思想实验则是:被试者被要求设想是站在天桥上的一位看客,而桥下的一辆失控的火车正在往前疾驶,快要碾过前方轨道上被绑住的五个人。而被试者身边却有另外一个大块头看客,其体重或许正好完成对于车头的制动。在这样的情况下,被试者便被要求在以下两个选项之间作出抉择:“将身边的看客推下天桥,以牺牲其生命的代价去换五条命”;或者:“坐视五个人被碾死,什么也不做”(此即 “场景乙”)

那么,一个坚信 “每个人都是目的,而不仅仅是手段”的康德主义者,又该怎么面对这样的道德难题呢?很显然,无论他如何在 “场景甲” 与 “场景乙” 中作出选择,他都无法避免 “将一部分人的生命视为手段而去挽救别人生命” 的结果。因此,“场景甲”与 “场景乙”之间的细节差异对于康德主义者来说是毫无意义的。甚至与康德式义务论观点格格不入的功利主义者,在此也无法分辨出 “场景甲”与 “场景乙”之间的差异———因为从功利计算的角度看,“优解与 “乙”中的最优解都会导致 “牺牲一人救五人” 这一结论。然而,大多数心理被试者在做这套测验题的时候,却都会觉得:比起在 “甲” 中将火车转到只有一个受害者的轨道分叉上去的做法,在 “乙” 中将一个旁人推下去制动火车的做法,在道德上要更加让人难以接受。那么,我们又该怎么去解释大多数人的这种反应呢?

根据哈佛大学的格林内教授等人在《科学》杂志上发表的一篇相关论文,森舸澜指出:那些说不愿意在 “乙”中将看客推下桥的被试者,其主管情感的大脑分区正在被高度激活———相反,少数不在乎是否杀死那个看客的被试者,其主管理性推理的大脑分区则被高度激活,并以此抑制了感情的运作(至于对于被激活脑区的定位任务,则由核磁共振成像设备来完成)。很显然,这一实验结果导致了一种在哲学上非常有趣的结果———因为无论 “少数派被试者”也好,“多数派被试者”也好,其行为都发生了与康德伦理学的冲撞。对于“少数派”而言,他们的道德推理模式也只可能是边沁式的,而非康德式的;而对于“多数派”而言,他们的道德输出既不与任何一种意义上的理性推理有关 (因为与任何一种理性推理相关的脑区没有被激活),又在非常明显的意义上与 “自私自利”的所谓 “动物本能”有别。从这个角度看,某种前理性的“道德本能”或“道德直觉”便成为了一个被康德本人高度忽视的道德规范性的重要来源。而在森舸澜看来,恰恰是这种忽略,就足以促使他自己既抛弃边沁,又抛弃康德,而转身去拥抱某种更重视 “道德直觉”的新伦理学资源了——特别是一种被当代认知科学术语重构了的孔孟心性学说。至于基于类似神经科学证据的学者海特(Jonathan Haidt),则亦提出了与森舸澜之论遥相呼应的 “社会直觉模型”。根据此模型,在人类进行道德判断的过程中,诸如杏仁核、脑岛等掌管情绪的相关脑区的“腹侧系统”会起关键性作用。在2012年出版的《正义之心》一书中,海特全面探讨了道德判断中的所谓 “直觉优先,策略性推理滞后”的现象的神经基础,揭示了同情感对于弥合人类政治与宗教分歧所可能起到的重大作用,并由此对那种基于理性思辨的康德伦理学思路进一步提出了批评。

以上的讨论无疑还是局限在神经科学的范围之内的。而为了在一个更大的尺度中理解人类为何会具有道德能力,我们或许还要去考察一下以威尔逊 (E. O. Wilson)之工作为基础的现代 “社会生物学”。从 “社会生物学”的视角看来,所谓“社会”的定义是:“属于一个物种的一群个体,若以相互合作的方式而被组织到了一起,就是一个社会。”不难想见,基于如下两点考量,上述定义恐怕又与康德主义构成了冲突:(1)威尔逊的定义显然是适用于白蚁与蜜蜂这样的相互协作的低等动物种群的 (实际上,威尔逊的巨著 《社会生物学》就包含了对于昆虫社会结构的大量讨论);而根据前文对于康德伦理学的讨论结果,康德应当很难去认可动物可以具有一种真正意义上的社会结构。(2)威尔逊的 “社会”定义显然预设了相互协作与理性的存在无关 (譬如,蚂蚁小小的大脑是不可能承载人类意义上的 “理性计算”的,但这似乎不妨碍蚂蚁互相协作)。而在康德看来,缺乏理性参与的社会协作则是不可能的。

在威尔逊与康德之间,我们的意见站在威尔逊一边。相关理由如下:

第一,康德主义者对于 “理性”与 “社会”之间的关系的看法,是一种完全脱离了生物学限制的空想。毋宁说,从生物学的角度看,社会的构成并不是基于单数的理性,而是基于复数的个体在生物学上的相互需要 (比如性生殖意义上的那种相互需要)。故此,从一个生物学的眼光出发去反观康德伦理学,其基本问题便是缺乏对于性别之差与老幼之别的关照,好像世界上只存在着抽象的道德理性,而没有更为具体的 “女性的道德意识”、“男性的道德意识”、 “少年的道德意识”与 “老年人的道德意识”。如麦金泰尔所言:

在各种各样的苦难面前,我们人类其实是非常脆弱的……如何与别人合作这一点,取决于吾辈自身的成分甚少。我们是否能够存活,在相当程度上取决于别人 (更别提繁衍了),因为我们经常遭遇到如下困难:身体疾病或伤害、营养不足、精神疾病与困扰,以及来自于别人的入侵与无视……

按照麦金泰尔所言,更适合作为 “生物学个体”的每个人类个体的隐喻,并不是一个个孤立而自足的理性原子,而是一面巨大的拼图中的一块小小的构件——它上面的每条边上的凹凸处,都在向观者暗示着其自身的 “不充分性”与其对于 “他者”的期待。而在这个问题上,我们人类的确没有在任何意义上真正有别于蚂蚁:后者的群体生活之得以成形,也正是为了使得彼此需要的脆弱个体能够被联接在一起,以完成我们人类也需要完成的那些任务:采集食物、繁殖、照顾下一代、打败入侵者,等等。从这个意义上说,用“社会”一词统称人类社会与蚂蚁社会,并无甚不妥。

第二,我们当然不否认,人类能够在 “成为一个康德式的伦理学家”与 “成为一个威尔逊式的社会生物学家”之间作出自由选择,而一只兵蚁却无法选择不去做兵蚁。但这样的区别并不是因为人类具有一种与动物界毫无瓜葛的 “实践理性”,而恰恰是因为人类大脑的复杂生物学结构允许人类对于反事实条件下的场景进行设想罢了。这里需要注意的是,甚至这种人类个体在脑力方面的增强,也可能是个体的“社会化需要”的副产品,而不是任何一种康德式的理性独白的产物。譬如,对于与人类比较相近的社会化动物——猴类——的研究表明,猴类有专门的神经结构用以辨别 “猴子社会”中其他成员的面部特征;此外,与人类近似,猴脑的左半球对于处理来自其他猴子的语音信息具有比较高的效率。这也就是说,自然选择对于高智力灵长类的遴选过程,似乎特别注重于相关个体从社会成员那里获取信息的能力,而不是那种脱离了社会 “独 自 思 辨”的 能 力。从 这 个 角 度 看,与蚂蚁的个体相比,高级灵长类——直至人类——个体的真正优越处也仅仅在于:后者与其他个体进行相互接榫的能力要显得更为丰富与强大,因此,后者反而要比前者更具备一种前反思层面上的 “社会性”。

第三,如果用上述这种 “泛社会”的观点去反观人类个体大脑的运作,我们甚至还可以用隐喻的方式将其比作一个微观社会。认知科学家兼人工智能元老明斯基(MarvinMinsky)就曾指出,所谓 “心智社会”就是由一系列操作者 (agents)所构成的复杂结构:“每一个心智操作者就其自身而言只能够做一些根本不需要心智或思想介入的简单工作——但只要我们以特定方式将其组合成一个社会,那么,这就会导出智能。”这种观点显然能够比康德关于 “理性自治性”的讨论,能更好地解释一些科学证据。譬如,对于胼胝体被切断的 “裂脑人”的研究报告就指出,其负责高级语言功能的左半球会因为与负责前语言输入处理的右半球的 “失联”而陷入“空转”的状态,即在只获得关于外界的极为片面的信息的前提下,编造出对于世界的解释。可见,“理性”若缺少了其他 “心智社会成员”的协助,就免不了出错,并最终导致相关个体行为的不适应性。

从本节的讨论来看,我们似乎可以做出这样的结论:一方面,与 “道 德 本 能”以及 “道德计算”相关的复杂的神经机制的正常运作状态,是一个被康德忽略的“道德规范性”的来源;而另一方面,个体对于其他个体在一种广义的 “社会结构”中的高度依赖性,又是另外一个被康德所忽略的 “德性”来源。那么,这两个来源之间的关系又是什么呢?抑或说,它们实际上只是对于同一个来源的不同表达方式呢?对此,笔者的大致意见是:(甲)威尔逊意义上的社会演化是道德意识产生的外部动力学机制;(乙)与道德本能直接相关的神经组织的发育则是对于相关环境压力的神经学回应;(丙)而个体感受到的 “道德感”则是相关神经运作的现象学伴生物——因此,从某种意义上说,它们的确是一个统一的因果链条的不同侧面。至于上述 “现象学伴生物”之所以同时也具备 “规范性”的创生能力,则是因为它已经浓缩了相关物种在为了生存而 “社会化”的漫长过程中所积累的大量智慧与 “德性”。我们或许还可以做出这样猜测:这样的“德性”会以某种“先验偏置”的方式,规定了丘奇兰德所描述的那类与道德意识相关的神经元网络的某些基本参数,并使得随后展开的对于这些网络的后天 “训练”已然具备了一定的先天基础。这样一来,传统伦理学家对于 “德性养成”的谈论,也便可以经由一种崭新的方式,被顺畅地编织入自然演化史的宏大篇章。

四、结语

在自然主义者看来,倘若康德的伦理学真地具有对于经验世界起码的解释力的话,那么它就应当能够对认知科学与演化论的既有成就做出恰当的哲学回应,就像康德的认识论对牛顿物理学所做的那类回应一样。然而,通过康德伦理学与认知科学研究中的几大主流思潮(如 “通用问题求解器”假设、“大规模模块论”假设,等等)的比对却发现:没有任何经验证据可以使我们断定人类大脑具有一个同时满足如下所有特征的 “道德模块”或 “道德算法”:(甲)它负责社会交往活动而不负责其他任务 (如对于物理对象的知觉或思考纯理论问题);(乙)其运作特征必须被划归为 “理性”而不是“感性”或者“直觉”;(丙)其道德输出具有明显的“利他性”而不包含“工具性”或者“自利性”。这也就是说,人类既有的科学证据对康德伦理学非常不利。与之相比照,康德伦理学的一些理论对手却可以从认知科学的既有假说中,非常轻松地遴选出自己合意的理论同盟军。譬如,对于灵长类前额叶演化历程 (以及与之相关的计算能力的增长的历程)的描述会被边沁等功利主义者很自然地利用,而吉仁泽所描述的 “骗子侦测模块”对于个体利益的保护机制,亦与功利主义的大思路吻合。至于为森舸澜所看重的那些与高耗能的理性运作相对应的道德直觉产生机制,显然也更符合休谟等情感主义者的胃口,而无法见容于康德的理性主义伦理学框架。总之,认知科学大发展时代的到来,或许能够带给康德伦理学之外的各种伦理学立场以更多的经验论据,并让康德伦理学的支持者处于相对不利的地位。虽然这种情况并不意味着康德伦理学就一定不能够在自然主义的框架内得到安顿,却显然会带给任何一个试图 “自然化康德”的研究者以更多的举证负担。

不过,本文所提倡的基于认知科学与演化论的伦理学研究,即使不为康德主义者所攻击,也很容易被一般的人文学科的同行们贴上诸如 “基因决定论”、 “神经元沙文主义”之类的负面标签。然而,此项批评其实并不公正。社会与文化自身的演化当然会对伦理系统的经验发展提供更为丰富的刺激,而认知科学之所以不着重于此方面的研究,也仅仅是因为这方面的工作更应当被交付给专业的历史学家去做而已。不难想见,认知科学与演化论的研究至少能够为 “文化演化的具体方向”提供一个范围有限的 “可能性空间”,以免一般的人文学科从业者高估文化演化在路径选择方面所具有的弹性。从这个角度看,广义上的文化研究与认知科学研究之间的连续性依然是不容被忽视的。

《中国社会科学》2017 年第 12 期