《佛家逻辑通论》(修订本)

《佛家逻辑通论》(修订本)

复旦佛学研究丛书

郑伟宏 著定价:128元

ISBN:978-7-5475-2215-8

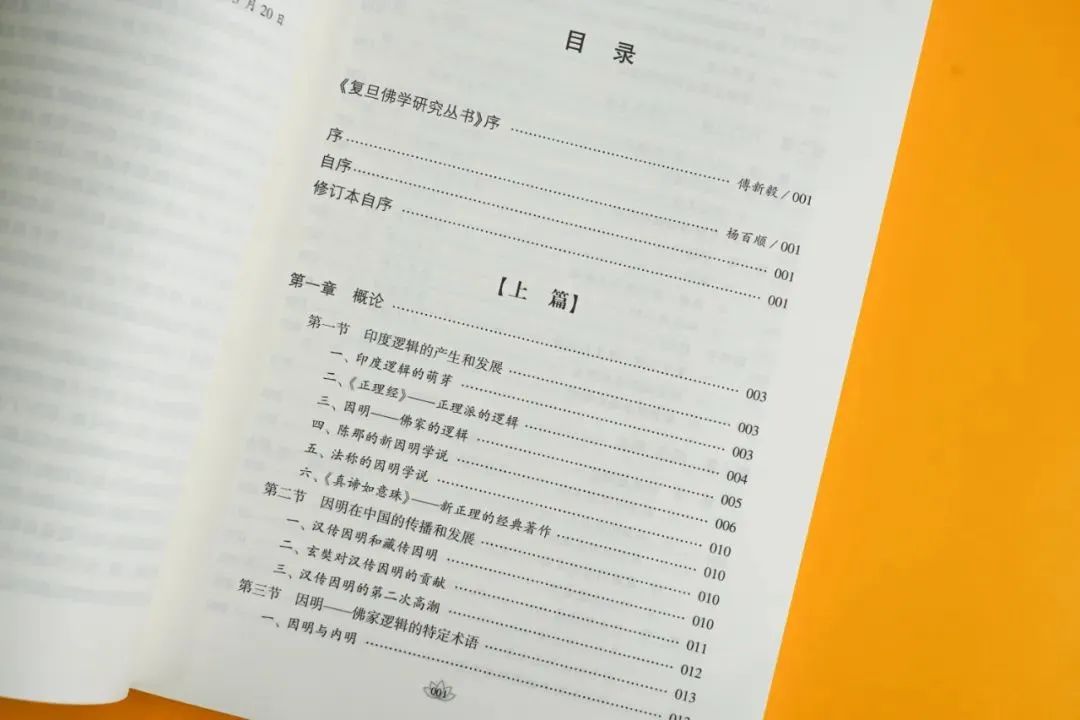

《佛家逻辑通论》初版于1996 年由复旦大学出版社出版。全书分上下两篇。上篇是对因明基本理论问题的研究,下篇是对因明基本典籍的讲解和提要。本书讲清了并严格论证了陈那新因明三支作法的论证种类,恰当地评价了陈那和法称在佛家逻辑发展史上的不同地位,纠正国内外名著以法称因明代替陈那因明的错误传统。此外,现代因明研究部分填补了空白,对评述近五十年的因明研究有借鉴作用。问世以来,本书一直是因明研究的重要参考。此次修订仍以原书为框架,旧瓶裝新酒。既保留初创时期的风貌,又将作者多年来所撰连珠体的六本因明专著中的新材料、新论证、新思想统统收拢起来,补充到相关部分。

郑伟宏,1948 年生于江西会昌,祖籍广东兴宁。1970 年毕业于复旦大学哲学系。现任中国宗教学会名誉理事,历任复旦大学哲学系讲师、古籍整理研究所副研究员、研究员,兼任复旦大学哲学学院宗教学系教授、博士生导师。曾任中国逻辑学会常务理事和因明专业委员会副主任、中国逻辑史学会理事、上海逻辑学会副会长。

在逻辑领域,主要从事佛教因明学术研究(出版专著十种)和形式逻辑通俗读物写作(代表作为《智者的思辨花园——趣味逻辑纵横谈》)。

郑伟宏的新著《佛家逻辑通论》出版了,这是十分值得称道的事,因此写下一点感想。

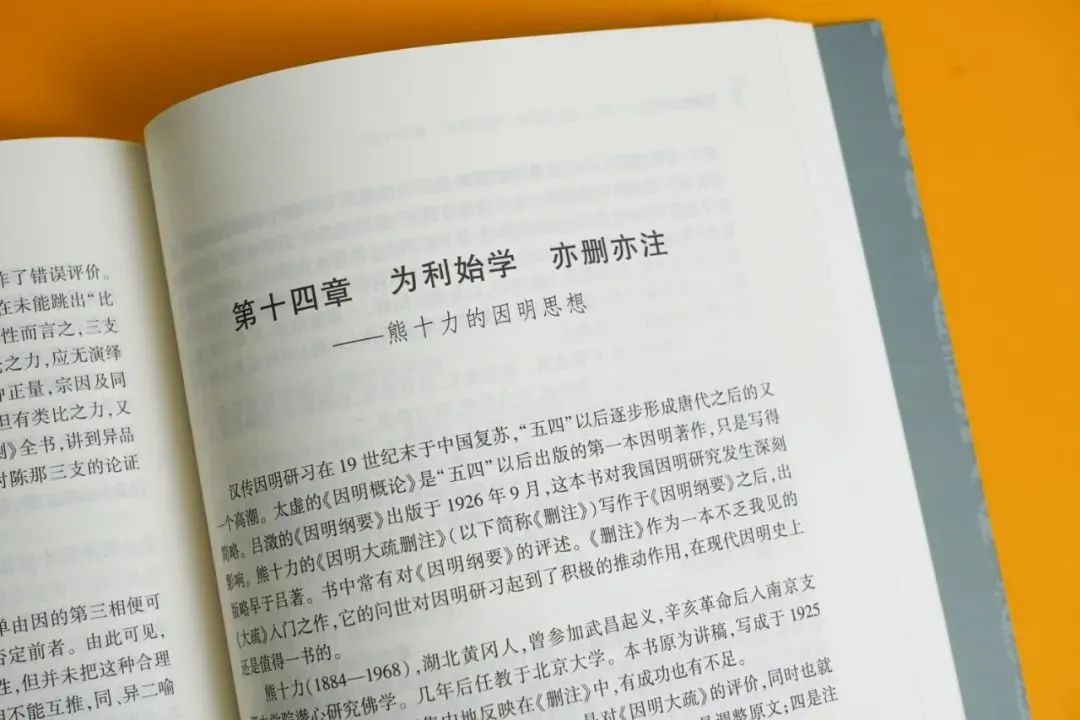

像《佛家逻辑通论》这样写法的书在国内尚属仅见,其中既全面系统地论述了佛家逻辑——因明的基本理论,又有对吕澂、熊十力、陈大齐等因明家的思想的述评,还有对《因明入正理论》的讲解以及对《因明正理门论》《方便心论》《集量论》等名著的提要,内容很丰富。

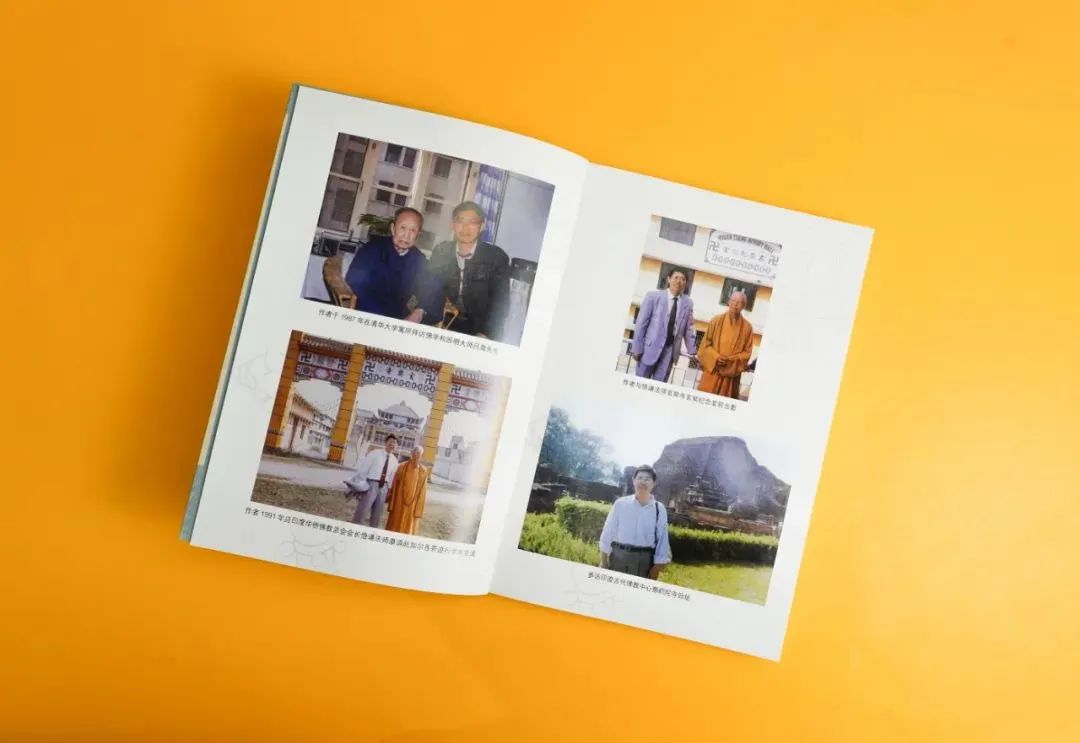

郑伟宏较长时间潜心钻研佛家逻辑,造诣颇深,他曾在刊物上发表不少论著,也曾去佛家逻辑的故乡印度做过考察。他对佛家逻辑的许多方面常常发表自己的独立见解。

佛家逻辑是印度逻辑的一个重要组成部分,在我国及东南亚、日本、俄罗斯乃至西方广泛传播、很有影响。尤其是在我国,佛教逻辑家陈那等人的著述由玄奘传入内地,佛教逻辑家法称的著述传入西藏,国人对珍贵的佛教逻辑典籍的保存及对佛教逻辑的丰富发展传播都作出了世人瞩目的不可磨灭的贡献。佛家逻辑已成为研究中国逻辑史的不可缺少的方面。然而,由于种种原因,我们对佛家逻辑乃至整个印度逻辑(除了佛家逻辑尚包括古正理、新正理、耆那教逻辑等) ,尤其是印度逻辑中所含有的现代逻辑因素不能说已经研究得很充分,尚待进一步发掘和研究,无疑郑伟宏这部《佛家逻辑通论》是一种新的可贵的努力。《佛家逻辑通论》的问世,对印度逻辑研究者,对印度逻辑的初学者,乃至研究中国逻辑史、世界逻辑史以及人类文化史者都会大有裨益。

如果说论文《论因明的同异品》是我四十年因明学术生涯的奠基石,那么可以说《佛家逻辑通论》则是本人因明九星连珠体著作中具有里程碑式的第一部。

我特别重视这次修订。用上海话说,《佛家逻辑通论》是我四十年因明学术生涯的“保大祥”。它一反国内外百年来因明与逻辑比较研究的传统观点,对陈那因明逻辑体系的评价,做出了非演绎的创见。可谓认准了一个方向,掀开了反传统的新篇章。四十年走来,经过了千锤百炼,经受了暴风骤雨。它历久而弥新。

坚冰已经打破,航道已经开通。随后的系列著作从不同视角更广更深地开掘,如车轮战,五花八门,都朝向了同一个目标。每一部都有传承,每一部都有新意。如山花烂漫,如羽翼丰满。随着国家重点项目“玄奘因明思想研究”的付梓,本人担纲主演的因明小戏即将落幕。该总结了。

在2016年出版的我的退休文集《正理之门》中我对自己三十多年的因明学术生涯已做过较为全面的总结。借本书修订的机会,再为拙著的前世今生说上几句。

本书的一个小小贡献是,初步介绍了玄奘的伟大成就,初步讲清了汉传因明是打开印度因明的一把钥匙,初步讲清了汉传因明的文化自信以及自立于世界因明之林的历史地位。

美国的理查德•海耶斯教授对陈那因明逻辑体系的研究革故鼎新,从20世纪80年代起至最近几十年间引领了欧美因明研究的新潮流。他从梵、藏文出发,根据同、异品概念必须除宗有法推导出陈那因明逻辑体系非演绎的结论。稍后,本人以玄奘开创的汉传因明留下的白纸黑字为依据,独立地对陈那因明逻辑体系作整体研究,殊途同归。我在《佛家逻辑通论》中推荐了理查德•海耶斯的成果。非常遗憾,几十年过去,尚未引来熊熊大火。

在已发表的论著中我一再强调,对因明学科的研究与对形式逻辑学科的研究,前后相比相差六七十年。一再呼吁效法20世纪五六十年代开展的形式逻辑学科全国大讨论,当务之急是搞清楚因明的学科性质。形式逻辑学科经过学术界的大讨论,所有的分歧定于一尊。因明也一样,所有纷争系于该学科的论辩逻辑性质,不得循环论证。判定因明学科性质的充足理由已经由唐疏给出,那就是多家唐疏的共识——陈那因明的基本概念同、异品必须除宗有法,唐疏还进一步指出同、异喻体是除外命题。据此理由,陈那三支作法的结论不是由因和喻必然推出。因此,我要说多家唐疏的共识,也就是玄奘的口义,它是打开印度陈那因明逻辑体系之路的金钥匙。这是玄奘和唐疏留给我们的宝贵遗产。

由此出发,一切争论应当迎刃而解,就像捅一层窗户纸那样简单。从印度陈那因明到法称因明,有三段论知识便可明辨其同异,不需要高深的逻辑理论作指导。本来,一是一,二是二。谁是谁非,简单明了。扪心自叹,搞了几十年研究,不过解决了一个算不得高级的逻辑题。

谁找到了标准答案,不是自封的。只要认真细致地看一看、听一听对立双方争论的焦点,不难分辨是非。在因明领域,不少有争论的问题其实是不够学术讨论的水平,这早就为逻辑学界有识之士所不屑。但是,几十年来,争论不休,久悬不决,有着种种原因。其中之一,正如马克思所说:“偏见比无知离真理更远。”非学术的因素占了很大比例。究其原因是懂因明的人太少,缺乏优秀裁判。在中世纪的印度,辩论是一件很严肃的事。所设辩论场地要求很高,特别注重公证人即今裁判的身份。回顾国内因明论坛,几十年来,不断有外行的权威指点评品因明领域的学术争论。

有个小和尚不断问老和尚什么是人生的真相?老和尚给他一块石头,让他去不同市场估价,只问价而不卖。结果菜市场、玉石市场、钻石市场分别给出可用来做秤砣、做砚石、做翡翠、做钻石的价。老和尚对小和尚说:“什么是人生的真相?用菜市场的眼睛、玉石市场的眼睛和钻石市场的眼睛看到的人生真相都是不同的,你到底想用什么样的眼睛来了解人生呢?你要先锻炼的是钻石眼睛,而不是不断的追问呀!”故事在台湾又有不同的版本,其寓意是:有价值的东西,只有在懂价值的人面前,才有价值。其实,只要掌握了因明和逻辑两方面的常识,就具备了火眼金睛。

回顾本人从事因明研究之路,经历了由被动到主动,从无路可走到认准一条路走到底而决不回头的历程。

值得自豪的是,在我的学术之路上有许多贵人相助。在1983年,曾任中国逻辑史学会副主任的中国社科院哲学所逻辑室周云之研究员,将国家六•五项目“中国逻辑史”现代卷因明部分的编撰任务交给我这个无名小辈,引领我正式跨入因明研究领域。有点天降大任的意味。当此之际,中国逻辑史研究前辈、著名书法家欧阳中石先生在复旦会议结束之夜,为我写下“心如春水静,意若泰山尊”书法。它好似一语成谶,成了我一生治学的座右铭。心静如春水,是要时时加勉,一生奉行的。认准一个方向,唯我独尊,迄今还没有动摇过。

到如今,自觉地为弘扬玄奘伟大因明成就向国内外广而告之,自觉地为汉传因明的文化自信鼓与呼。一种历史使命感敦促使我将因明研究当成了终身的饭碗,甚至沉湎其中而不能自拔。虽然退休,但是退而不休。苦尽甘来,乐在其中。这是始料不及的。

人微言轻。《佛家逻辑通论》出版前后,虽然未引来惊天动地的回响,但是一路走来,善缘不断。香港《内明》和《复旦学报》《西南民族大学学报》《西藏研究》以及《因明》等杂志陪伴我成长。两次拜访吕澂先生,得到他的鼓励。《法音》杂志两期连载我关于陈大齐的论文后,见到主编净慧法师时,他惊讶地说:“本以为你是个老先生,想不到你是年轻人。”曾祥云教授在《世界宗教研究》上发表《在历史中解读 在解读中创新——评郑伟宏的两部因明新著》一文,认为:“作者抓住汉传因明研究中的重要理论问题,坚持历史分析与比较研究相统一的原则,摈弃陈见,大胆探索,提出了许多启人颖思的新观点、新思想和新方法。”“作者认为,注读《门论》等因明典籍,必须将其当成完整体系对待,要统观该论的全部论述,而不能将其割裂、肢解。在注读过程中,不能掺杂研究者个人的主观成见,越俎代庖,替古人捉刀,造成主客混淆,一句话,要弄清其本来面目。显然,贯穿‘郑著’‘整体论’注读方法的基本原则,即是历史主义。而这正是我国现阶段中国逻辑史研究中所忽视的。‘郑著’所反映出的方法论意义的最重要之点也正在于此。”

在我治学因明的前期,还得到过罗炤、王路、鞠实儿等学者的赞许,备受鼓舞。时任中国逻辑学会会长、中国社科院哲学所逻辑室主任的张家龙研究员为拙著《因明正理门论直解》《汉传佛教因明研究》写下热情洋溢、严谨公正的序文。他以为《因明正理门论直解》“讲得透辟,解得精当”,“是呕心沥血的精品”,“是用历史主义观点研究因明的成功范例”,“克服了在比较研究中的削足适履、穿靴戴帽等弊病”。他还邀请我撰写由他主编的《逻辑学思想史》印度因明部分,倍感荣幸。

1999年的国家社科基金项目“汉传佛教因明研究”是当时因明领域第一个由个人竞聘的项目。后来获悉,该选题出自任继愈先生。任先生眼光独到,是他率先指明汉传因明应有文化自信。感谢张家龙和复旦大学刘放侗等先生的鼎力支持,我这个无名小辈凭借《佛家逻辑通论》和《因明正理门论直解》在先期研究中的优势,竟然竞聘成功。2006年我请任先生为即将出版的《汉传佛教因明研究》题写了书名。他还寄给我《老子新解》签名本。作为后学深深感受到大学问家的勉励之情,收到签名本和几次信函,心头不免为之一暖。

中国社科院世界宗教研究所资深研究员韩廷杰发表长篇书评,认为《汉传佛教因明研究》“在继承前人研究成果的基础上,大胆创新,纠正了自唐以来国内外代表性论著的一系列失误,本书在国内外因明研究领域都处于领先地位”,“取得巨大成就”。又认为《因明大疏校释、今译、研究》是“迄今为止对《大疏》注释最详尽、研究最深刻的一部因明专著,完全可以代表20世纪80年代以来因明研究领域的最高成就”。我中后期的学术生涯与社科基金项目紧密相连。自1999年至2016年,我申报并承担了5次(国家3次、教育部和上海市各1次)社科基金项目。没有政府部门的支持,很难有我的因明系列成果。没有复旦出版社和中西书局等出版社的赏识,诸多成果也难于问世。没有民间著名出版人黄曙辉先生的联络,我也很难摆脱冷门绝学书籍出版的窘境。

有人一直批评我“哗众取宠”“华而不实”“急功近利、逞意而言”。有人批评我唯我独尊,罢黜百家。我还成为国内两家权威哲学杂志的批评对象。

好在多年来我有个好心态,把诤友们当“逆境菩萨”供奉。甚至有点阿Q精神,把权威杂志上的批评当免费大广告对待。既然享受到了特等待遇,就算收了个大红包吧。在大是大非的重大理论问题上,我是一家之言,独树一帜,根本用不着假谦虚,诚如唐疏所言:“一语成真,诸宗便伪。”

我批评的对象大多是具有代表性的观点本身,论道而不论人。我很少评论他人的治学态度。偶一为之也是因为所批评观点太离谱并且影响太大。我很在意批评对象的错误根源,指出他们研究方法上的失误。因明研究初期有过只评其论而未涉其名的情况,这反被行家误解为毫无新意,差点不能发表。为吸取教训,我都竭力遵守学术规范,以免无病呻吟之嫌。

我确实批评过不少名家,例如我尊敬的沈有鼎先生、王森先生等,还有他们指导的巫寿康博士。在《佛家逻辑通论》中我直言巫博士的论文修改古人的初始概念而建立一个20世纪80年代的新因明体系(矛盾百出),违背了学术研究的最基本原则。其实,沈有鼎先生留下的不过是个草图,并未形成文字,也许只是个设想,但是,巫博士未经论证却把它变成了结论,演绎成洋洋洒洒的博士论文。鉴于我批评的对象的特殊地位,论文的指导者是中国社会科学院的几个著名教授,挑战一言九鼎的学术权威,冒天下之大不韪,确实犯了大忌。但我顾不得这些。要知道,这样反历史主义替古人捉刀的低级错误对汉传因明研究所造成的障碍有多大,是局外人难以想象的。

毛泽东说过:“没有调查研究,就没有发言权。”可是,这几十年,有不少各领域的著名专家并不了解因明学科的特殊性,竟成了因明领域的钦差大臣,下车伊始,就哇啦哇啦,误导了大批读者。我对于名人,向来敬重唯恐不及。

要正确对待其他领域的名人权威。既要尊重他们,又不要迷信。因人废言会埋没真理,因人立言则流于盲从。我的贡献其实也就是微不足道的那么一点。这与我的能力有关,与论争的内容有关,与时代提出的问题有关。我的那点能力,刚好能回答时代提出的问题。现、当代争论的理论深度,决定了我的理论高度。我虽然不满于现状,但是我也自知,我不过是个拓荒者。后面的因明之路还漫长。寄希望于一批朝气蓬勃又很有才干的中、青年学者去夯实,去拓宽。“绝学”重光,汉传因明重回世界之巅的梦想是可以期待实现的。

我的骄傲,是终结了百年来传统观点的束缚,凤凰涅槃,别开生面。我的悲哀是始终在因明与逻辑两方面的常识水平上论战,这为逻辑大家所不屑。一个人的学术水平有多高,也要由对立面的分量来衬托。

2022年5月20日