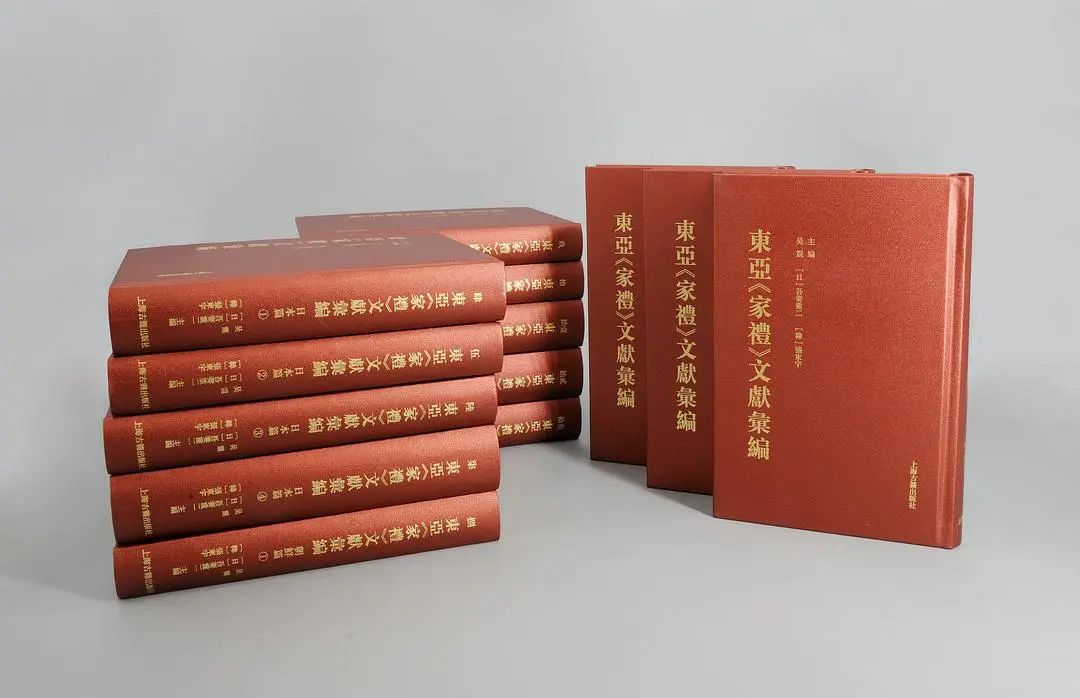

《东亚〈家礼〉文献汇编》

作者: 吴震 / [日]吾妻重二 / [韩]张东宇 主编

出版社: 上海古籍出版社

出版年: 2024-1-1

ISBN: 9787573209658

吴震,1957年生,江苏丹阳人,日本京都大学博士。现为复旦大学哲学学院教授、博士生导师,兼任上海儒学院执行副院长、上海市儒学研究会会长、中国哲学史学会副会长、尼山世界儒学中心副主任、国际儒联理事、中华孔子学会理事、中华日本哲学会常务理事等。主要研究领域为中国哲学、宋明理学、东亚儒学。

吾妻重二,1956年生,国籍日本,日本早稻田大学文学博士。现为日本关西大学文学部教授、东西学术研究所所长。主要研究领域为宋明儒学、朱子学、家礼学。

张东宇,1961年生,国籍韩国,韩国延世大学博士。现为韩国延世大学教授。主要研究领域为朝鲜儒学、家礼学。

前古有孔子,近古有朱子。朱子是我国儒学史、学术思想史和文化史上的巨人。《家礼》是朱子学的基本文献,享有至关重要的地位。《家礼》的制定意味着儒家礼仪发生了社会化、生活化的重大转向,是突破性的礼学成就。《家礼》不仅对元明清三代约七百年产生了持续长久的广泛影响,而且遍及整个东亚地域,对日本、朝鲜半岛、琉球、越南等地产生了广泛而深远的影响,流传至今的相关文献便有数百种之多。因此,基础性的《家礼》相关文献亟待整理,相关研究亟待推动。本项目通过东亚主要各国学术界的国际性、跨文化的研究合作,全面整理相关重要文献,用长达五年的时间,合作完成《东亚〈家礼〉文献汇编》,以便利学界展开研究,并进一步推动中国文化的复兴和礼仪文明的传播。

《东亚〈家礼〉文献汇编》辑录《家礼》相关文献51种,依国别分为中国篇、日本篇、朝鲜篇、越南篇四个部分,涵盖了东亚地区学者以汉文写就的《家礼》相关文献之精要。此次整理工作,每种文献均精选底本,录入、标点、校勘并撰写解题,解题对作者生平与著述、文献内容、版本情况、主要特点等作一一介绍,供学界参考。这是首次对东亚地区《家礼》相关文献进行全面调查、大规模集成和完整整理,具有重要的学术意义。

⬇ 向下滑动查看全部

东亚礼乐文明的交流互鉴

——评《东亚〈家礼〉文献汇编》出版

作 者

殷慧,湖南大学岳麓书院教授

刘文鹏,湖南大学岳麓书院博士研究生

摘要:《东亚〈家礼〉文献汇编》一书,以东亚文化“一体多元”观念为指导原则,广泛搜集和整理东亚《家礼》文献。所收录的《家礼》文献不仅版本精良、校勘严格,而且颇具代表性,能够相对准确地反映出《家礼》在东亚各国的不同际遇与多元展开。《东亚〈家礼〉文献汇编》的出版不仅能够为研究《家礼》及其东亚传播提供有力的文献支撑,同时也为当今学界丰富研究对象、拓宽研究维度、转换研究视野带来莫大助益。

关键词:《家礼》;东亚;多元一体;交流互鉴

中华礼乐文明的传承与发展举世瞩目,从“六经”到“四书”,从孔子以仁释礼,到朱子礼理双彰,为中华优秀文化的传承、发展、传播做出了重要的贡献。由吴震、吾妻重二、张东宇共同主编的《东亚〈家礼〉文献汇编》(以下简称《汇编》),是上海市教育委员会科研创新计划重大项目的研究成果,并于2021年入选“十四五”时期国家重点图书出版专项规划、国家古籍整理出版专项经费资助项目。《汇编》于2024年初由上海古籍出版社出版,丛书十三册,收录中国、日本、朝鲜、越南以汉文撰写的《家礼》文献共五十一种。《汇编》由“总序”“凡例”“《家礼》文献”“后记”四部分构成,每种《家礼》文献前都附有“解题”,对作者情况、版本信息、主要内容、流布影响、研究状况等都作了详细介绍。《汇编》为当今学界研究东亚《家礼》的流传、演变、影响等,提供了坚实且丰富的文献资料。

一、《汇编》视野前瞻、立意高远,多维扩展《家礼》研究视域

⬇ 向下滑动查看全部

二、《汇编》文献选本精良,为学界研究东亚《家礼》提供优质版本

⬇ 向下滑动查看全部

三、《汇编》反映了南宋以降《家礼》在东亚的历史变迁与不同特征

⬇ 向下滑动查看全部

四、《汇编》为家礼学多维度研究提供重要的史料支撑

⬇ 向下滑动查看全部

结语

⬇ 向下滑动查看全部

注释

⬇ 向下滑动查看全部