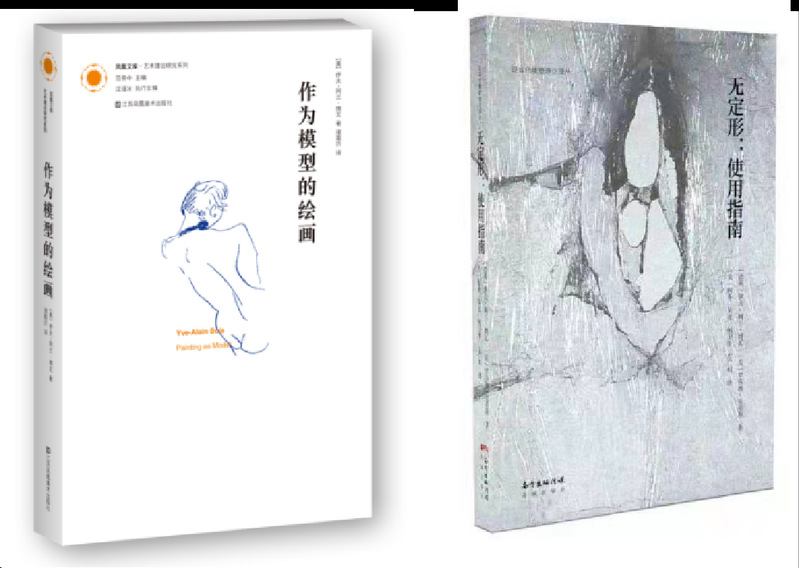

2021年6月13日晚,由复旦大学哲学学院、中央美术学院主办,复旦大学艺术哲学研究中心、中央美术学院雕塑系、中央美术学院美术馆、杭州师范大学艺术教育学院、北京隋建国艺术基金会承办的“伊夫-阿兰·博瓦《作为模型的绘画》《无定形:使用指南》中文版发布与研讨会”顺利举行。博瓦教授(Yve-Alain Bois)是普林斯顿高等研究院教授、美国艺术与科学院院士,《作为模型的绘画》和《无定形:使用指南》是他的代表作,此次研讨会围绕这两本著作中译本的面世展开。

首先,由著名雕塑家、“现当代雕塑理论译丛”主任编委隋建国先生和复旦大学特聘教授沈语冰先生分别介绍了《无定形:使用指南》和《作为模型的绘画》中文版的出版情况。

博瓦教授紧接着发表了主题演讲:《为何展览?》(Why do exhibitions?),他指出,如今的博物馆展览正朝着两个方向发展,一是展览与景观,内容本身越来越不重要,展览变成了一种纯粹的营销活动;二是展览与研究,要么揭示至今为止尚未得到探索的展品,要么对所展出的对象提供新的解释,而第一种正日益占据主导地位。理想的展览应该既能满足研究需求,又能满足娱乐需求。他回顾了布鲁诺·莱希林(Bruno Reichlin)组织的一场关于柯布西耶(Le Corbusier)建筑作品的成功展览,指出一场好的展览应该是“没有文字的艺术史”,要用视觉语言表达策展人的话语。这也是他本人在努力做的事。

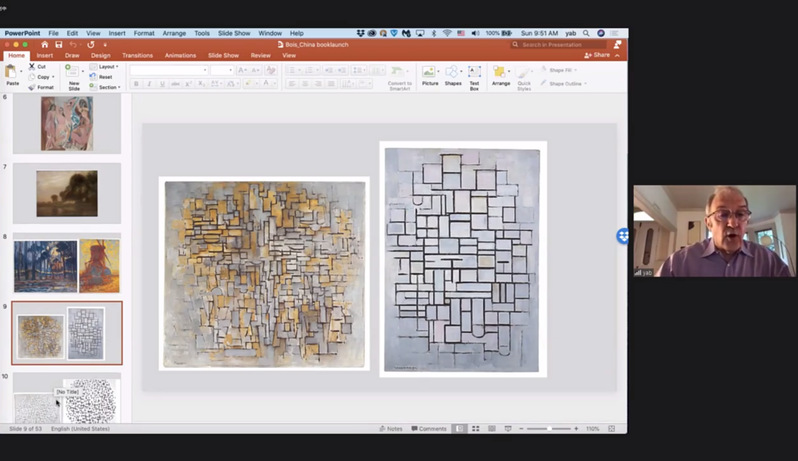

接下来他详细介绍了他自己担任策展人(或作为策展人之一)的三场重要展览。首先是蒙德里安回顾展,一反以往认为回顾展应该详尽而客观的观点,这次回顾展作品的选择,为的是纠正普遍存在的两个错误观念。第一个是所谓象征主义情感在蒙德里安艺术中所扮演的角色(尤其是神智学)。展览想要纠正的另一个关键性错误,是之前所有关于蒙德里安的回顾展和专著都认为蒙德里安在整个20世纪30年代基本处于沉睡状态,只有在到达纽约之后才再次醒来。

博瓦教授提到的第二个展览是他和罗萨琳·克劳斯共同策划的《无定形:使用指南》,他重点介绍了这个展览的要点:“水平”,“水平”是杰克逊·波洛克的标志,许多艺术家从20世纪50年代中期开始提出的对波洛克的解读,这种解读反对格林伯格占据主流地位的解释,艺术家开始意识到,对波洛克的形式主义的解释并未考虑到两个关键的事实,第一是艺术家在地上创作,第二是他实际上不是自己画,而是让重力作用来实现复杂的挥洒交织,从习惯的竖向的架上绘画平面,转向平铺的水平地面,更不用说画家根本就不碰画布,对画家来说,画笔也不再是他手臂的延长,这些都使艺术家感到震惊,构成了绘画实践中的一个根本性的转变。他们的创作,都是在回应波洛克,或是向波洛克致敬。这次展览中的所有作品极端的风格和主题的多样,都是为了展示他们唯一的共同点:由几个世纪以来一直占有优越地位的垂直表达,向低一级的水平表达转移。这种安排建立在一种刻意贬低的基础上,借用巴塔耶的话来说,就是卑贱物质主义,以对物质性的坚持为特征,或者至少是把物质当作原始的、无法表达的、甚至是一种糟粕,当然这并不是启蒙时期的哲学家探讨的“物质”,而是那些让小孩子着迷的不那么高贵的泥巴。

最后他简单介绍了他在策划马蒂斯和毕加索展览中的发现。这次展览的目的是展示1930年后两位艺术家的对话深度,这是一种不得已的顺势而为(因为之前的作品难以获得,且已经获得了充分研究)。在展览的结束部分要展示毕加索在马蒂斯去世后为纪念他而创作的作品,是毕加索对马蒂斯创作的直接回应。

随后的对谈环节,四位对谈嘉宾分别回应了博瓦教授的发言。

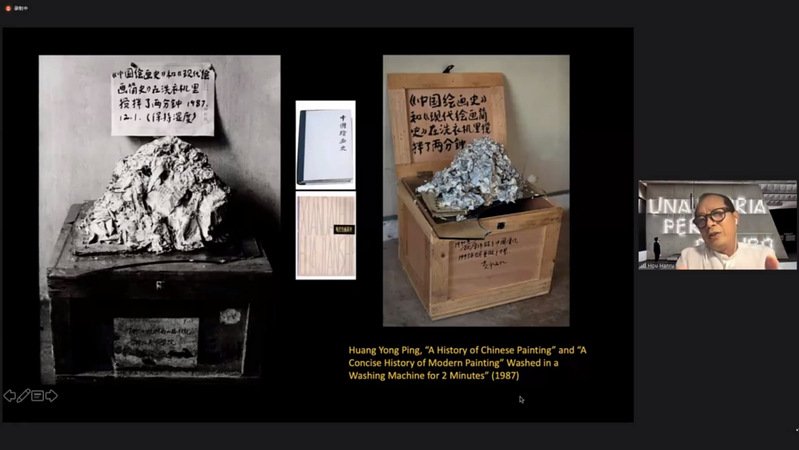

罗马意大利国立21世纪艺术博物馆艺术总监侯瀚如先生从自己的一段经历展开发言,当年的“无定形”展览让人印象深刻,他当时就写了一篇展评(现收录于中文版的《无定形:使用指南》中)。他重点论述了出现在“无定形”展览中的大卫·麦达拉(David Medalla)的《泡泡机》(Bubble Machine)这件作品,从无定形的观念、意象和策略,引申到关于世界艺术体制的无定形的可能性这一话题。“无定形”展览中几乎全是欧美背景的艺术家,唯一来自第三世界的艺术家就是麦达拉,《泡泡机》这件作品反映了麦达拉探索自己文化身份的努力。90年代,全球化与后殖民讨论的产生,给这件作品增加了新的背景,但是这个展览还是将其视为一种英美实验艺术的延续,而没有展示其特殊的文化含义。对于无定形策略的使用和策略,还可见于80年代中国前卫艺术运动对文化问题的颠覆性反思,代表作就是黄永砯1987年的《中国绘画史和现代绘画简史在洗衣机里搅拌了两分钟》,呈现出来的也是一种“无定形”的状态。结合黄永砯的另外两件作品,指出艺术创作不是将低级的材料变成高级的作品,而是通过这个过程表达世界运行的秘密,并挑战欧洲中心主义的强势地位。这两位艺术家都有机构批判的意图和实践,探索了在主流的艺术体制之外,艺术家寻求另类表达的可能性。

清华大学的汪民安教授认为博瓦教授的策展本身也成为了一件作品,这种研究性的策展中充满了发现和创造,但他也提出了自己的疑问。针对博瓦讲述的第一个关于蒙德里安的展览,他指出,除了强调蒙德里安的连续性和理性化的过程之外,还有一些不一样的艺术史研究方式,其一是尼采和福柯的谱系学,即寻找一个复杂的、充满分歧的各种因素交织冲突的起源,这种谱系学反对清晰的、理性化的历史叙事,由此,他质疑是否应该将有分歧的作品排除在对蒙德里安的连续性叙事之外;其二是本雅明在《历史哲学论纲》中,强调了创作者总是有一件非常特殊的作品,其特殊性在于它总是与创作者的主导性作品存在分歧,偏离了其主导性的创作思路,这件特殊的作品如何与其他作品发生关系呢?本雅明提出创作者全部作品的主题恰恰又显示在这个例外作品之中。第三点源于瓦尔堡的“好邻居法则”,即完全异质性的、没有关联的东西,通过碎片化的、随意的并置,恰恰揭示了总体性,偶然和例外中体现一种总体性。此外,他还提到了无定形展览对巴塔耶的卑贱物质主义的回应,指出在巴塔耶那里,越是卑贱的东西,越是跟神圣、崇高的交织在一起。

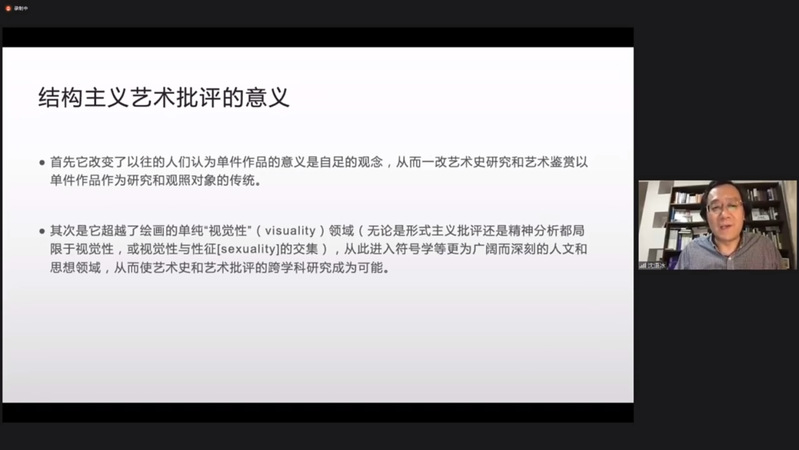

沈语冰教授总结了抽象艺术研究的几个重要的理论模型,第一个是阿尔弗雷德·巴尔(Alfred H.Barr)的《立体派与抽象艺术》(Cubism and Abstract Art),这是最早地提出抽象艺术理论的尝试,把抽象艺术的历史当作一种不断进步的编年的历史。而这一点遭到了夏皮罗(Meyer Schapiro)的批评,认为巴尔的讨论没有顾及到抽象艺术的历史条件,将其作为没有内容的纯粹形式来处理。夏皮罗提出抽象艺术是一场广阔、漫长、与现代文化的演变密切相关的运动。这是两种解释的路径,前者强调一种自律的艺术的内部运动,后者强调对抽象艺术的社会和时代的解释。在过去,蒙德里安的作品要么被解释为一种禁欲主义的新柏拉图主义(一种象征主义式的解读),要么被认为是形式的平衡与非平衡的同义反复(一种形态学形式主义的解读),瑟福和夏皮罗对蒙德里安的论述都可以归入这两种解读中。但是博瓦的结构主义批评对此提出了异见,他认为蒙德里安仿佛是天然的形式主义-结构主义者,将绘画手段削减到最少的要素,然后对这些要素进行排列组合,而结构主义恰恰认为符号的意义在于语言系统本身,是结构或系统赋予符号意义。结构主义艺术批评改变了以往所认为的单件作品的意义是自足的观念,超越了绘画的单纯的“视觉性”,进入符号学等更广阔的领域,使艺术史和艺术批评的跨学科研究成为可能。

杭州师范大学的诸葛沂副教授以《作为模型的绘画》的译者身份,谈了一些自己对博瓦教授艺术史研究方法的心得与启发。他认为博瓦教授的写作方法是一种探案式的研究,通过细微的探究和视觉材料的支撑来展开论述,以艺术作品本身为中心,没有陷入理论主义的窠臼。

博瓦教授一一回答了以上对谈人的提问。他提到,在遇到大卫·麦达拉时自己并不清楚当时全球主义话语的蔓延,他也很遗憾不太熟悉黄永砯和他的作品。尼采当然是很重要的,但是在蒙德里安的展览中强调连续性,是想要保证人们在看展时能够看到连续性,即每一件作品都是对前一件作品的批评,想要展示的就是这种破坏和偏离的时刻。有些作品确实偏离了其系统性,但是还是展示了这些作品,比如1930年代的作品就是对1920年代作品的偏离,1932年之后又批评了之前的作品,这次展览并不是传统的从A到Z的直线型展现。至于从结构主义到后结构主义的研究转变,两者之间并没有明显的界定,他也不是突然从结构主义转到后结构主义,而是寻找适合特定对象的特定研究方法。他也以怀疑主义的态度去审视结构主义,不是直接挪用理论,而是要回到出发点。所谓的侦探式的研究手段,其实是在寻找艺术家发生转变的契机和导火线,是为了对特定艺术家产生兴趣,必须找到一个线索把所有的东西串联在一起,这不是一种方式方法,而是自己做研究的动机。他提到自己计划在未来有更多作品能在中国问世。最后,博瓦教授回忆说,他14岁时也看到过一本关于蒙德里安的书,他对蒙德里安的兴趣和情感恰恰始于一本书,而不是画作本身。

最后主持人诸葛沂教授对此次新书和研讨会做了简要总结,他指出,截止研讨会即将结束时,已有将近6万人次在线上参与了这场长达三个小时、横跨三大洲的学术讨论。他希望通过本次研讨会,加深国内学界对博瓦教授的研究方法和阐释模型的理解,推动对结构主义和后结构主义艺术批评的相关研究的进一步展开,也希望读者继续关注“凤凰文库·艺术理论研究系列”和“现当代雕塑理论译丛”。

江苏凤凰出版传媒集团总经理佘江涛、江苏凤凰美术出版社总编方立松、花城出版社副总编张懿、《无定形:使用指南》译者吴彥和何卫华、雅昌艺术网与艺术头条主编刘倩、艺术艺术与艺术头条主任裴刚、《作为模型的绘画》责任编辑陆鸿雁、“现当代雕塑理论译丛”责任编辑陈徯、中央美术学院博士后王戈等参加了会议。